Из-за наличия мертвого (вредного) пространства, потерь давления, утечек воздуха, а также запаздывания и сопротивления распределителя индикаторная диаграмма реального пневмодвигателя значительно отличается от теоретической.

Вначале выясним влияние только вредного пространства Vм (рис. 5.15), принимая все остальное как у теоретического пневмодвигателя.

Рисунок 5.15 – Влияние вредного пространства на работу пневмодвигателя

Наличие вредного пространства Vм, т. е. неизменяемой части объема рабочей камеры, обусловлено конструкцией камеры, подвижных частей и распределителя. Так, у поршневого пневмодвигателя (рис. 5.15) поршень в конце выхлопа не доходит вплотную до торцевой стенки цилиндра во избежание удара и разрушения двигателя. Поэтому требуется обеспечить некоторый зазор между поршнем и крышкой цилиндра, который компенсировал бы температурные изменения длины цилиндра, штока, кривошипа и возможные люфты шарнирных сочленений. Кроме того, в состав вредного пространства входят полости и каналы, связанные с размещением распределителя и уплотнений.

Аналогичная картина у шестеренных, пластинчатых и винтовых машин. Причем относительное значение вредного пространства у объемных пневмодвигателей примерно составляет εм = Vм/Vп = 0,10¸0,25 полезного объема рабочей камеры [3].

В случае работы пневмодвигателя с полным наполнением (рис. 5.15) в его цилиндр должен поступить объем сжатого воздуха Vм + Vп с давлением p1. Тогда работа теоретического пневмодвигателя соответствовала бы площади диаграммы 1—2¢¢¢—3—4—1, а при наличии вредного пространства — площади диаграммы 1¢—2¢¢¢—3—4¢—1¢, которая меньше первой. Следовательно, вредное пространство уменьшает работу пневмодвигателя за цикл и увеличивает расход сжатого воздуха. В рассматриваемом случае, в зависимости от εм, увеличение расхода воздуха может составить порядка 10–25 %. Подобным образом влияние вредного пространства скажется и при работе с частичным (диаграмма 1¢—2¢—3¢—3—4¢—1¢) и полным расширением воздуха (диаграмма 1¢—2—3—4¢—1¢). Поэтому необходимо стремиться к минимальному относительному значению вредного пространства.

Рассмотрим влияние на действительную индикаторную диаграмму других факторов (рис. 5.16). Так, линии наполнения 1—2 и выхлопа 3—4 в отличие от теоретической диаграммы не являются прямыми. Кривизна этих линий объясняется непостоянством потерь давления при впуске и выхлопе воздуха вследствие изменения его скорости. Давление при выхлопе p2 выше атмосферного pа (особенно для двигателей, имеющих глушители шума). Кривая расширения 2—3 не имеет на всем протяжении постоянного значения показателя политропы, так как при расширении наблюдается отдача тепла от стенок цилиндра воздуху.

Рисунок 5.16 – Действительные индикаторные диаграммы

Некоторые двигатели работают с полным обратным сжатием воздуха (кривая 4¢—1), неполным (кривая 4¢¢—1) и без сжатия (кривая 4—1). Чаще всего пневмодвигатели работаю без обратного сжатия.

При работе двигателя с переменной частотой вращения площадь индикаторной диаграммы меняется вследствие изменения гидравлических сопротивлений. На рис. 5.16, б показана сплошными линиями теоретическая индикаторная диаграмма (1—2—3¢—3—4—1) и штриховыми линиями действительные индикаторные диаграммы при различных частотах вращения. С увеличением частоты вращения площадь действительной диаграммы уменьшается, а следовательно, уменьшаются крутящий момент, мощность и адиабатный к. п. д. пневмодвигателя (см. рис. 5.11).

Турбинные пневмодвигатели

В отличие от объемных, турбинные пневмодвигатели используют главным образом кинетическую энергию воздуха, причем преобразование потенциальной энергии сжатого воздуха в кинетическую осуществляется в соплах.

На рис. 5.17 показан размер турбинного пневмодвигателя, встроенного в рабочее колесо осевого вентилятора местного проветривания. На ободе ротора 1 вентилятора насажены рабочие лопатки 2 турбины. Сжатый воздух, подводимый к суживающему соплу 3, расширяется и выходит из него с большой скоростью. Струя воздуха, воздействуя на рабочие лопатки, вызывает вращение ротора 1.

Рисунок 5.17 – Вентилятор с турбинным пневмодвигателем

Турбинные двигатели бывают активные и реактивные. В первых достигается полное расширение сжатого воздуха в соплах (от начального давления до атмосферного), во вторых — частичное.

В горной промышленности преимущественно применяются активные турбины небольшой мощности (до 15 кВт). Высота их рабочих лопаток небольшая и воздух подводится к ним не по всей окружности обода ротора 1, а только на ее части (так называемый парциальный подвод).

К достоинствам турбинного двигателя относятся: высокая быстроходность (линейная скорость до 150 м/с), малая масса на единицу мощности и малые габариты. Недостатки: низкий к. п. д. и большой шум.

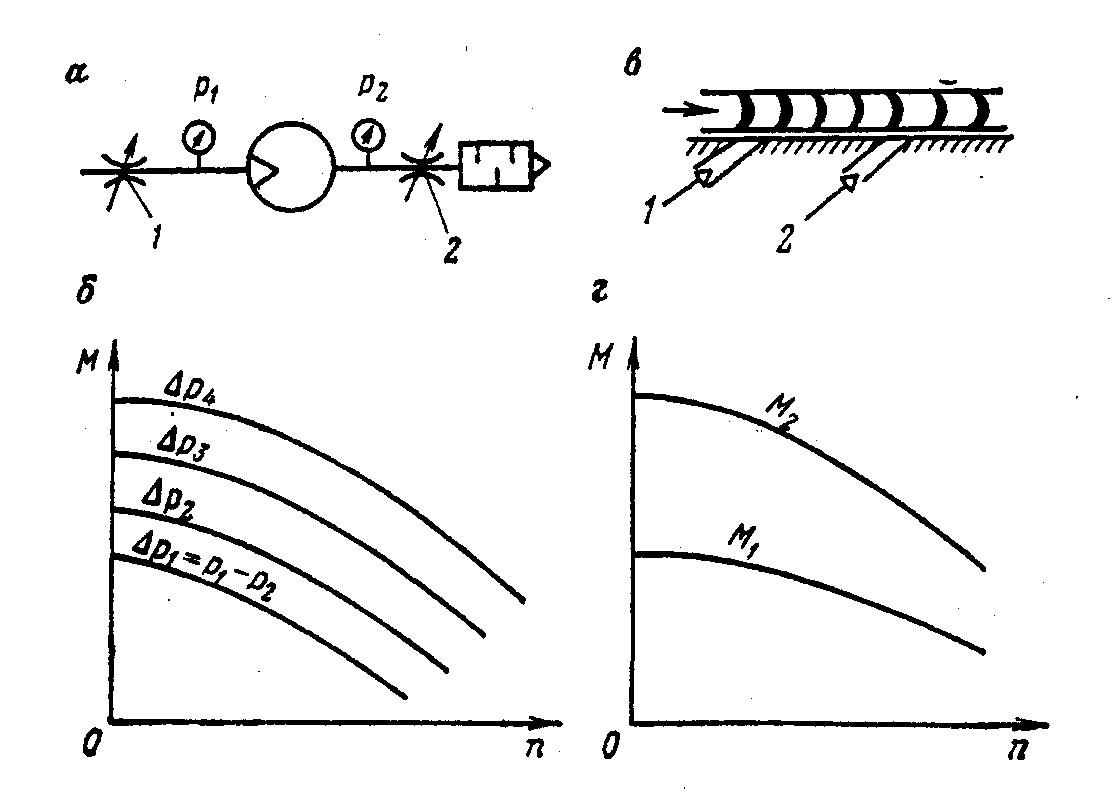

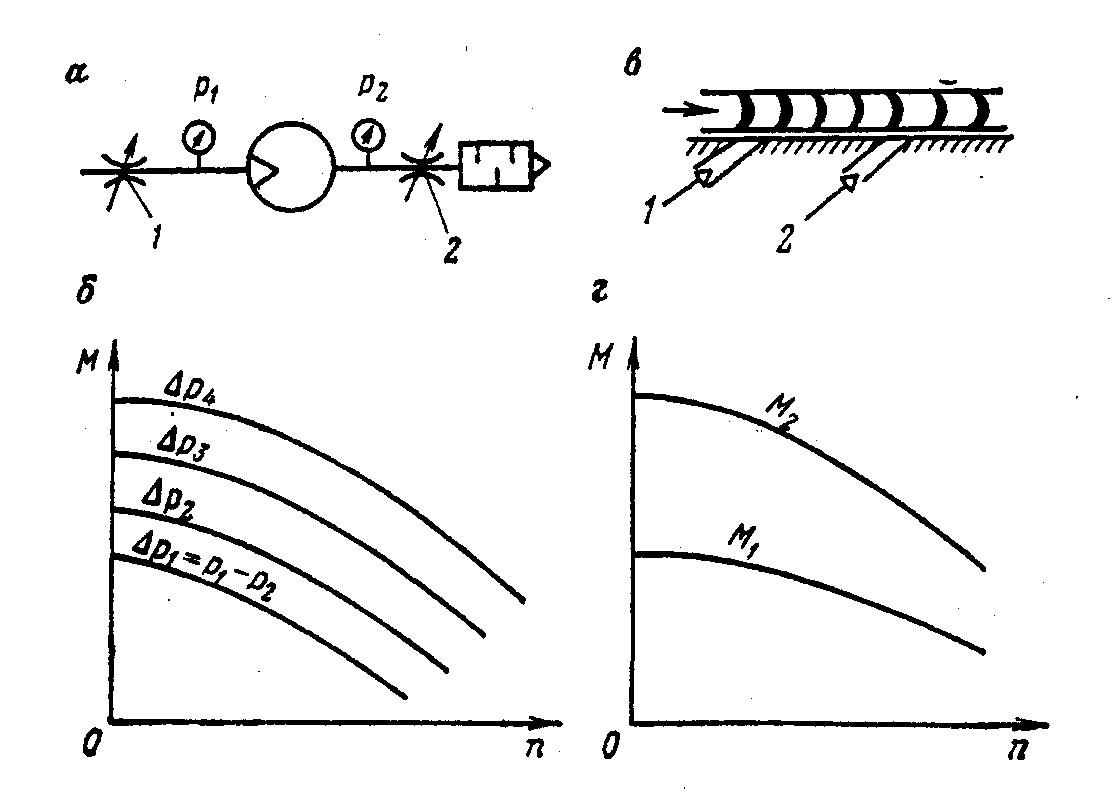

Регулирование пневмопривода

Из-за высокой сжимаемости воздуха в пневмоприводах преимущественно применяют схемы с дроссельным регулированием. В этих схемах дроссели устанавливают перед пневмодвигателем (дроссель 1, рис. 5.18, а) или за ним (дроссель 2) на выхлопе (регулирование противодавлением). Последнее предпочтительнее, так как лучше обеспечивается плавность движения выходного звена. Дроссельный способ регулирования применяется для объемных и турбинных пневмодвигателей [3].

Рисунок 5.18 – Схемы регулирования пневмопривода

С увеличением перепада давления Δp = p1 – p2 крутящий момент пневмодвигателя возрастает (рис. 5.8, б), с уменьшением перепада давления — уменьшается, т. е. изменяется характеристика пневмодвигателя.

К достоинствам дроссельного регулирования относятся: простота, гибкость, широкий диапазон бесступенчатого регулирования. Однако этот способ связан с ухудшением к. п. д., ростом удельного расхода воздуха.

У турбинных пневмодвигателей вентиляторов местного проветривания ВП–3, ВП–4, ВП–5 регулирование может также осуществляться включением или отключением дополнительных сопел (рис. 5.18, в) [3]. Одному включенному соплу соответствует крутящий момент M1 (рис. 5.18, г), двум соплам — момент M2.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ГИДРОПРИВОДА