1. Музами в греческих мифах называли девять богинь, покровительниц поэзии, искусства и науки (музы на греческом языке означали мыслящие). Они зажигали в душах людей божью искру, наделяя их талантом и способностями.

«Весной и летом на склонах лесистого Геликона и на высоком Парнасе, у чистых вод Кастальского родника, Аполлон водит хороводы с девятью музами. Юные, прекрасные музы, дочери Зевса и Мнемосины (богини памяти), — постоянные спутницы Аполлона. Он сопровождает их пение игрой на своей золотой кифаре. Торжественно звучит хор муз, и вся природа, как зачарованная, внимает этому божественному пению» (фрагмент мифа).

Слово муза стало символом художественного вдохновения, творчества. Имя каждой из девяти муз связано с определенным видом искусства или областью науки.

Впиши имена девяти муз, пользуясь подсказками, которые содержатся в поэтических строках античного поэта Авсония:

Клио прошлых времен дела вещает потомству,

Мельпомена трагический вопль исторгает печали,

Радует Талия шуткой, веселым словцом и беседой,

Сладкую песню поет с тростниковою флейтой Эвтерпа,

Терпсихора кифарой влечет, бурей чувства владея,

С плектром в руке Эрато чарует и словом, и жестом,

Песни времен героических в книге хранит Каллиопа,

Звезды небес изучает Урания, неба вращенье,

Жестами все выражая, Полигимния славит героев.

_________________________________ – муза священных гимнов, красноречия и пантомимы

_________________________________ – муза эпической поэзии

_________________________________ – муза лирической поэзии

_________________________________ – муза любовной поэзии

_________________________________ – муза трагедии

_________________________________ – муза комедии

_________________________________ – муза танцев

_________________________________ – муза истории

_________________________________ – муза астрономии

2. Великий античный философ Аристотель (384-322 г. до н.э.) определил три способа, с помощью которых творцы отображают действительность: эпический, лирический и драматический. Эта классификация Аристотеля сохраняет свое значение и сегодня.

«Подражать <…> одному и тому же можно, рассказывая о событии, как о чём-то отдельном от себя, как это делает Гомер, или же так, что подражающий остаётся сам собой, не изменяя своего лица, или представляя всех воображаемых лиц, как действующих <…>».

Соедини линиями термин с его определением:

| ЭПОС

(от греческого слово, рассказ)

|

| ● изображение человека через отображение его чувств, переживаний, размышлений («оставаясь самим собой»)

|

| ДРАМА

(от греческого действие)

|

| ● рассказ о жизненных событиях, которые произошли в прошлом и пересказываются рассказчиком («как о чём-то отдельном от себя»)

|

| ЛИРИКА

(от греческого

в сопровождении лиры)

|

| ● изображение людей через показ их действий,

поступков и разговоров, которые ведутся между ними («представляя воображаемых лиц, как действующих»)

|

3. Соедини стрелочками названия музыкальных инструментов эпохи античности с их изображением, а изображение – с описанием:

| ЛИРА

|

| ● струнный щипковый инструмент, который состоял из деревянного плоского корпуса с фигурными стойками по бокам и поперечиной, на которой крепились струны (чаще всего – 7 струн); с ним изображали Орфея; этот инструмент стал эмблемой музыки

|

| АВЛОС

|

| ● духовой инструмент, который состоял из набора открытых с одного конца трубочек разной длины, скреплённых между собой

|

| КИФАРА

|

| ● струнный щипковый инструмент, который состоял из деревянного плоского корпуса с фигурным силуэтом и струн, количество которых могло достигать 18; непревзойдённым исполнителем на нём считался бог Аполлон

|

| ФЛЕЙТА ПАНА

(СИРИНГА)

|

| ● духовой инструмент в виде трубки с 3-4 дырочками и специальной пластинкой-язычком, вставленной в отверстие; считается далёким предшественником гобоя; обычно исполнитель играл на двух трубках одновременно

|

4. Прочитай фрагменты мифов, сюжеты которых связаны с музыкой. Подпиши их названия, пользуясь подсказками:

«Состязание Пана и Аполлона», «Пан и Сиринга», «Дионис», «Орфей и Эвридика»

«Мохнатый и козлоногий бог лесов и полей влюбился в лесную нимфу, но вызывал у неё лишь ужас. Убегая от этого чудовища, испуганная нимфа обратилась к речному богу, который превратил её в тростник. Тоскуя, опечаленный бог лесов сделал сладкозвучную флейту, срезав семь тростинок разной длины и соединив их в один ряд. С тех пор часто звучали нежные и печальные звуки его флейты в долинах и горах…» Миф _________________________________

Талантливейший музыкант древности, сын речного бога Эагра и музы Каллиопы, очаровывал своим пением и игрой на лире сердца людей, успокаивал диких зверей, двигал скалы и заставлял реки течь вспять. Чтобы вернуть к жизни погибшую от укуса змеи жену, он отправился в царство умерших. Пение и игра музыканта покорили Аида – владыку загробного мира. Певцу было позволено забрать любимую. Однако, нарушив запрет не оборачиваться и не глядеть на неё до возвращения домой, прославленный музыкант навсегда утратил её и вскоре сам погиб…» Миф _____________________________________________

«Необычное музыкальное событие состоялось на склонах горы Тмол, арбитром был бог этой горы. Первым начал бог лесов и полей, который гордился своей игрой на флейте. Когда замерли последние звуки незатейливой мелодии, ударил по золотым струнам кифары прекрасный юноша – бог Солнца, покровитель наук и искусств. Вся природа погрузилась в глубокое молчание, и среди тишины широкой волной лилась прекрасная мелодия. Бог горы Тмол присудил победу великому кифареду. Все славили его. Только фригийский царь Мидас хвалил простую игру на флейте. Разгневался бог-красавец, схватил Мидаса за уши и вытянул их. С тех пор у Мидаса ослиные уши, которые он тщательно прячет под большим тюрбаном»

Миф _____________________________________________

С шумной гурьбой менад и сатиров ходит по свету весёлый бог вина и плодородия, голову которого украшает венок из виноградных листьев. Под звуки флейт и тимпанов шумная процессия весело путешествует горами, среди тенистых лесов, по зелёным ложбинам. Весело идет по земле молодой бог, покоряя всех своей власти. Он учит людей выращивать виноград и делать из его спелых грон вино» Миф _____________________________________________

Музыка эпохи средневековья

Эпоха средневековья охватывает почти тысячу лет – с V в. (476 г. – падение Римской империи) примерно по XV в. Это важнейший период в развитии европейской культуры, заложивший основы современных европейских наций, языков, государств. Воинственные народы, под ударами которых пал Рим, были не только разрушителями – они омолодили одряхлевший мир, влили в него новые силы. Новое складывалось, однако, не только на основе примитивной культуры варваров; оно вырастало на корнях античности. Связующим звеном между миром древним и новым явилось христианство. Оно сохранило гуманистические, этические ценности – представления о долге, морали, нравственности, духовности. Через христианство сохранились древние рукописи, развивались философия, наука, искусство (живопись, ваяние, музыка) и ремёсла. Христианские храмы стали первыми памятниками средневековой архитектуры. Религиозные темы, сюжеты, образы явились основой средневекового искусства.

Профессиональная музыка в эпоху средневековья в течение долгого времени развивалась в рамках церкви, была неразрывно связана с церковными обрядами и текстами молитв. На рубеже VI – VII вв. по указанию папы римского Григория I все церковные песнопения были собраны в «Антифонарий»[1], распределены по дням церковного календаря, строго связаны с определенными моментами церковной службы. Они вошли в историю музыки под названием григорианские хоралы.

Как звучал григорианский хорал:

- одноголосное пение в исполнении мужских голосов без сопровождения;

- плавное, поступенное движение мелодии в небольшом диапазоне, без широких скачков;

- прозаический латинский текст;

- ровный, однообразные ритм, подчиняющийся тексту.

На основе григорианского пения постепенно сложилась месса – полная католическая служба. Начиная с XI в. и до наших дней к жанру мессы обращается множество композиторов (в том числе Бах, Гайдн, Моцарт, Бетховен, Шуберт и другие). Ее философский гуманистический смысл выходит за рамки религии и церкви, приобретает общечеловеческое значение.

Месса состоит из пяти частей:

- I часть Kyrie eleison («Господи, помилуй») – мольба о прощении и помиловании;

- II часть Gloria («Слава в вышних Богу») – благодарственный гимн творцу;

- III часть Credo («Верую») – изложение догматов христианской веры;

- IV часть Sanctus («Свят») и Benedictus («Благословен») – светлое прославление;

- V часть Agnus Dei («Агнец божий») – обращение к Христу, который принес себя в жертву за грехи человечества, мольба о помиловании, завершающаяся словами Dona nobis pacem («Даруй нам мир»).

Вначале церковные напевы записывались над текстами молитв особыми знаками, указывающими направление движения мелодии. В Западной Европе они назывались невмами, в Киевской Руси – знаменами (отсюда название древнерусского церковного пения – знаменный роспев). Потом невмы стали располагать на линейках, соответствующих определенному звуку (в XI в. использовались 4 линейки, с XIV в. закрепился пятилинейный нотный стан). В XI в. монах Гвидо из города Ареццо ввел в употребление шестиступенный звукоряд с названиями ступеней, чтобы легче было запоминать мелодии. Для названия ступеней Гвидо Аретинский избрал известный всем музыкантам того времени гимн Святому Иоанну. Начальный звук каждой строки гимна соответствовал звуку гексахорда и получил название по первому слогу текста: Ut, Re, Mi, Fa, Sol, La. Позднее добавился звук Si, название которого сложилось как аббревиатура St. Johannes, а Ut заменили на более удобное для пения Do (от слова Domini – Господь) уже в Х VII в.

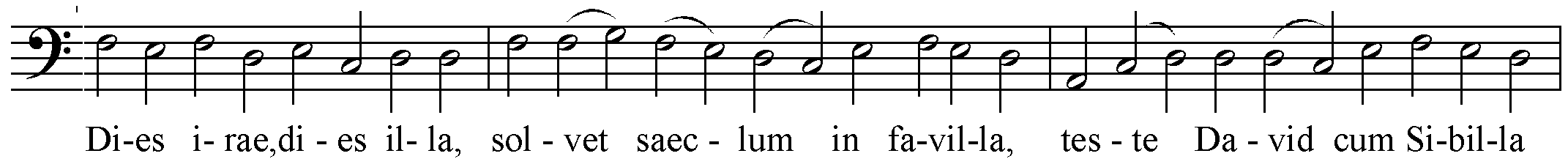

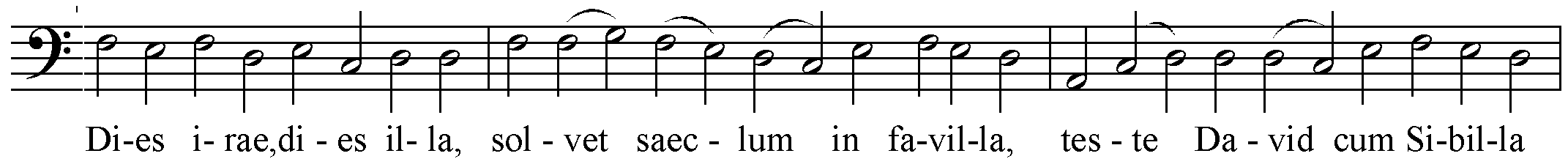

Вопреки строгим, раз и навсегда установленным правилам (канонам) католического богослужения, музыканты все равно старались развивать и обогащать церковную музыку. В Х в. появились секвенции (от лат. secventio – следовать) – новые напевы на основе стихотворной подтекстовки распевов григорианского хорала (в них слово следует за музыкой). По преданию секвенции придумал монах Ноткер по прозвищу Заика из Сен-Галленского монастыря – он решил подтекстовывать распевы для лучшего запоминания мелодии. Секвенции получили широкое распространение, потому что были более выразительны, чем строгие канонические напевы. Впоследствии церковь наложила запрет на использование секвенций в католической службе; разрешены были только пять самых распространенных. Среди них Stabat mater («Мать скорбящая») и Dies irae («День гнева»), которые до наших дней привлекают внимание многих композиторов.

Характеристика секвенции «Dies irae».

Она повествует о дне Страшного Суда. Латинский текст, написанный «квадратным стихом», звучит грозно, размеренно, неумолимо. Мелодия движется секундовыми и терцовыми шагами ровно, бесстрастно, символизируя поступь смерти.

Многие композиторы использовали начальный оборот этой секвенции как музыкальный символ смерти.

( V Гектор Берлиоз «Фантастическая симфония», 5 часть – «Сон в ночь шабаша» ).

Она вошла в заупокойную мессу – Реквием.

( V Вольфганг Амадей Моцарт «Реквием», 2 часть ).

Важнейшим достижением средневековой музыки стало рождение многоголосия, развитие полифонии. В XIIв. В Париже при соборе Нотр-Дам возникает первая композиторская школа, которая разрабатывает приемы полифонического письма. Ее представители – монахи Леонин и Перотин, прозванный Великим.

Формы ранней средневековой полифонии:

· органум – параллельное движение голосов (в квинту, кварту, октаву)

· дискант – самостоятельное движение верхнего голоса, тогда как в нижнем или среднем помещалась мелодиягригорианского хорала, которую называли cantus firmus – ведущий голос.

В эпоху средневековья развивается также народное и светское профессиональное музыкальное искусство. Странствующие музыканты, которые одновременно были танцорами, фокусниками, акробатами (во Франции их называли – жонглеры, в Германии – шпильманы, в Киевской Руси – скоморохи), создавали песни и танцы, развлекали народ; их музыка говорила о радостях жизни, выражала простые человеческие чувства. Позже возникло рыцарское искусство – светская лирическая поэзия, неотделимая от музыки. На юге Франции рыцарей-поэтов называли трубадурами, на севере Франции – труверами, в Германии – миннезингерами. Они пели о любви к Прекрасной Даме, аккомпанируя себе на музыкальных инструментах, участвовали в турнирах-состязаниях певцов. Песни и стихи рождались также в среде странствующих студентов и беглых монахов – их называли вагантами (то есть бродягами, скитальцами).

В 1934 г. немецкий композитор Карл Орф написал кантату (произведение для хора, солистов и оркестра) на подлинные тексты вагантов из сборника под названием «Кармина Бурана» (XIII в.). Он попытался воссоздать характерные для средневековья образы (например, Колесо Фортуны – символ изменчивой судьбы) и атмосферу народной бытовой музыки средневековья – простой, ритмичной, яркой.

& Карл Орф. Кантата «Кармина Бурана», Хор №1 «О, Фортуна», №6 Танец.

? Вопросы для повторения.

1. Хронологические рамки эпохи средневековья, значение этого периода в европейской истории.

2. Значение христианства в культуре средневековья.

3. Что такое григорианский хорал? Как звучала эта музыка?

4. Что такое месса? Назовите основные части мессы, дайте характеристику их содержанию.

5. *Как вам кажется, почему жанр мессы привлекал многих композиторов и, в конце концов, вышел за рамки церковной музыки?

6. Как раньше записывались церковные напевы? Когда возникла современная нотация?

7. Как появились современные названия нот?

8. Что такое средневековая секвенция?

9. Характеристика секвенции «Dies irae».

10. Приведите примеры использования секвенции «Dies irae» композиторами последующих эпох.

11. *Как вы думаете, что стало толчком для возникновения многоголосия в церковной музыке средневековья?

12. Где и когда возникла первая композиторская школа, разрабатывающая приемы полифонии, назовите ее представителей.

13. Что вы можете рассказать о светской музыке средневековья? Как называли в разных странах странствующих музыкантов? рыцарей-поэтов?

14. Кто такие ваганты? Кто из композиторов ХХ в. и в каком произведении использовал их тексты? Расскажите о своем впечатлении от этой музыки.

15. Что такое антифон, невма, знаменный роспев, органум, дискант?