Кормораздатчик мобильный электрифицированный: схема и процесс работы устройства...

Типы сооружений для обработки осадков: Септиками называются сооружения, в которых одновременно происходят осветление сточной жидкости...

Кормораздатчик мобильный электрифицированный: схема и процесс работы устройства...

Типы сооружений для обработки осадков: Септиками называются сооружения, в которых одновременно происходят осветление сточной жидкости...

Топ:

Особенности труда и отдыха в условиях низких температур: К работам при низких температурах на открытом воздухе и в не отапливаемых помещениях допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие...

Установка замедленного коксования: Чем выше температура и ниже давление, тем место разрыва углеродной цепи всё больше смещается к её концу и значительно возрастает...

Интересное:

Мероприятия для защиты от морозного пучения грунтов: Инженерная защита от морозного (криогенного) пучения грунтов необходима для легких малоэтажных зданий и других сооружений...

Лечение прогрессирующих форм рака: Одним из наиболее важных достижений экспериментальной химиотерапии опухолей, начатой в 60-х и реализованной в 70-х годах, является...

Уполаживание и террасирование склонов: Если глубина оврага более 5 м необходимо устройство берм. Варианты использования оврагов для градостроительных целей...

Дисциплины:

|

из

5.00

|

Заказать работу |

|

|

|

|

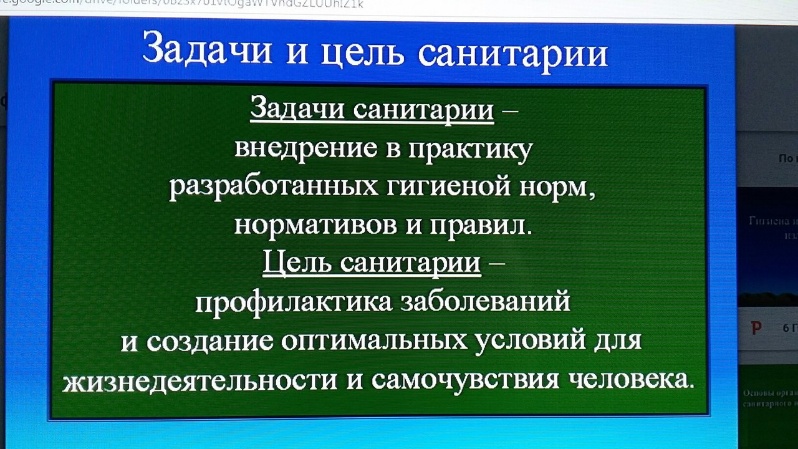

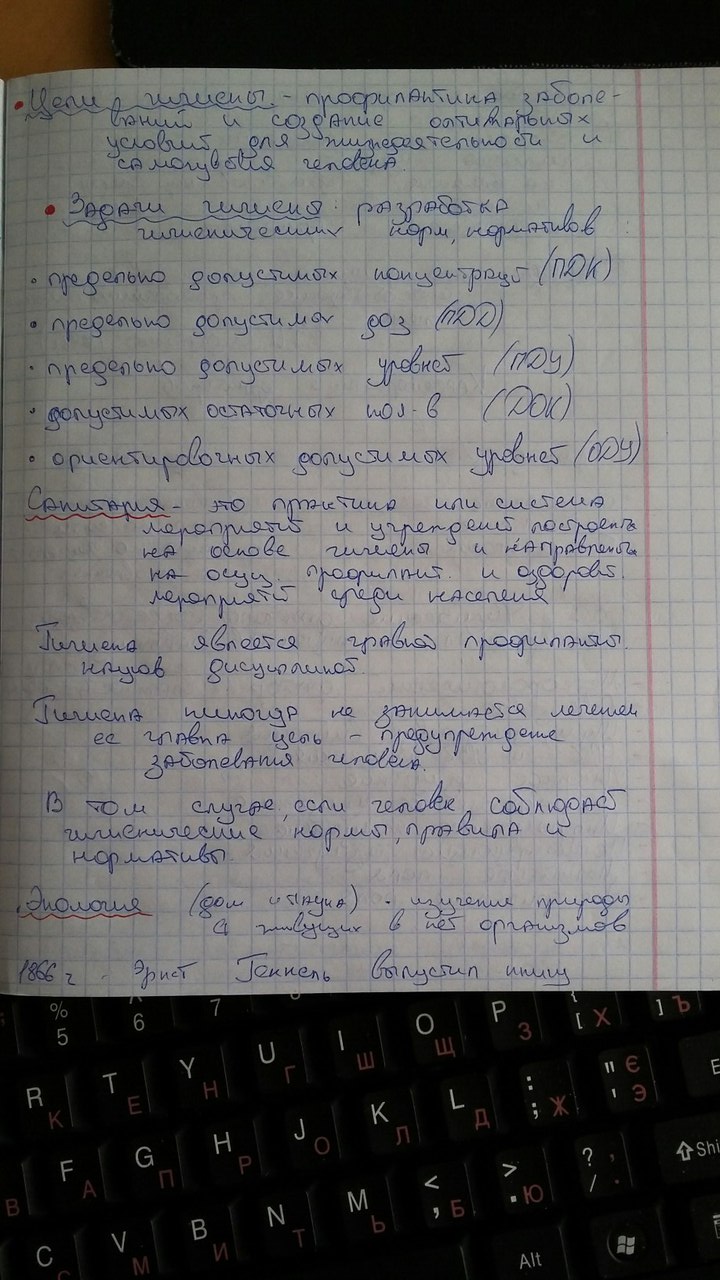

Определение Санитария, цель, задачи. Понятие о факторах окр.среды. Классификация факторов.

САНИТАРИ́Я-1. Практическая дисциплина, изучающая вопросы общественной гигиены.

2. Совокупность мероприятий, имеющих целью охрану общественной гигиены.

Санитария - практическое приложение тех рекомендаций, которые разрабатываются гигиенической наукой. Если гигиена -это наука о сохранении и укреплении здоровья, то санитария - практическая деятельность, благодаря которой осуществляются мероприятия, предложенные гигиенической наукой.

Необходимый уровень санитарии обеспечивается государственным органами. Контроль за проведением санитарных и противоэпидемических мероприятий осуществляет санитарно-эпидемиологическая служба. Основными ее структурными подразделениями являются центры санитарно-эпидемиологического надзора.

Санитария обеспечивается санитарными и противоэпидемическими мероприятиями, исполнителями которых являются граждане, юридические лица и индивидуальные предприниматели, специальные государственные органы. Различают школьную, жилищно-коммунальную, производственную, пищевую санитарию.

В России: санПиН — санитарные правила и нормы

В России: санПиН — санитарные правила и нормы

СП — санитарно-эпидемиологические правила

ГН — гигиенические нормативы

ТР — технический регламент

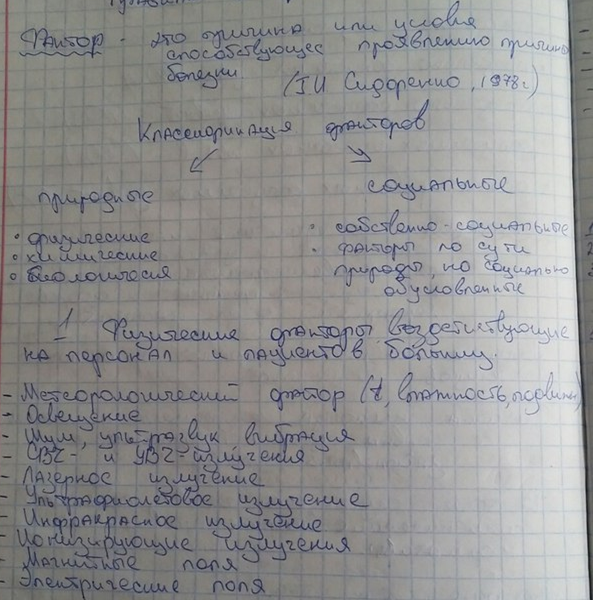

Факторы:

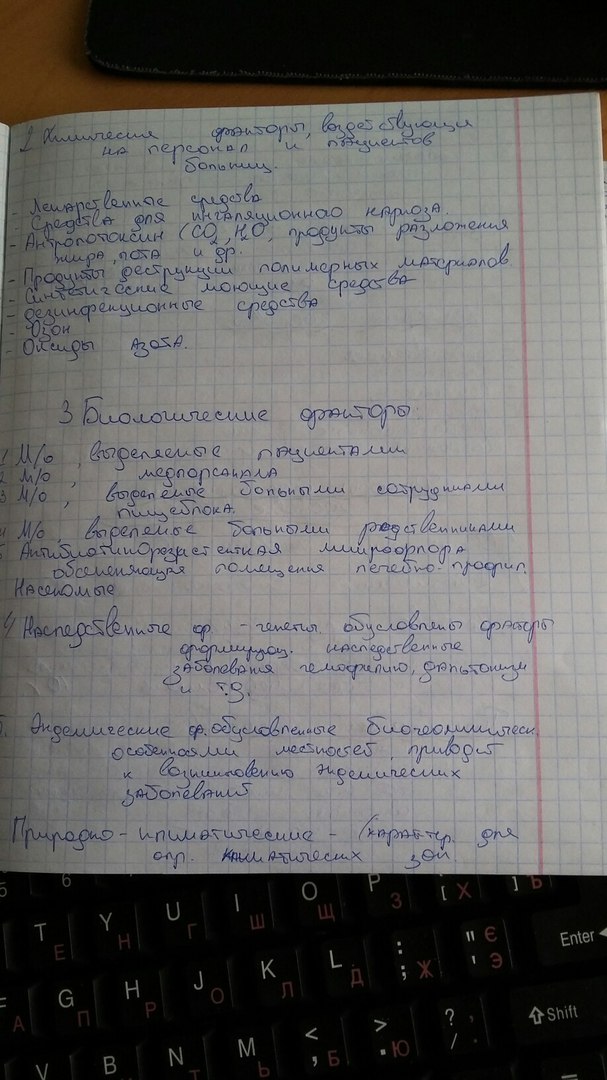

К химическим факторам среды относят химические элементы или соединения, входящие в состав воздуха, воды, почвы, пищи или являющиеся их примесями. Многие химические элементы и соединения, входящие в состав воздуха, пищи и воды, необходимы для нормальной жизнедеятельности и здоровья человека.

Физическими факторами являются температура, влажность и движение воздуха, атмосферное давление, солнечная радиация, шум, вибрация, ионизирующие излучения и др., т. е. проявления электромагнитной, тепловой, акустической, гравитационной и других видов энергии.

|

|

К биологическим факторам относятся патогенные микробы, вирусы, гельминты, грибы и др. Проникая в организм через дыхательные пути, пищевой канал или кожу, они становятся причиной инфекционных, паразитарных и грибных заболеваний.

Поскольку человек живот в обществе, то на него способны оказать влияние и психогенные (информативные) факторы, т. е. раздражители, относящиеся ко второй сигнальной системе: слово, речь, письмо, взаимоотношения в коллективе и т. п. Вызывая у человека различные эмоции (горе, страх, радость и др.), то или иное психическое состояние, настроение, они в силу кортико-висцеральных связей оказывают влияние на функции органов и физиологических систем организма.

Поскольку человек живот в обществе, то на него способны оказать влияние и психогенные (информативные) факторы, т. е. раздражители, относящиеся ко второй сигнальной системе: слово, речь, письмо, взаимоотношения в коллективе и т. п. Вызывая у человека различные эмоции (горе, страх, радость и др.), то или иное психическое состояние, настроение, они в силу кортико-висцеральных связей оказывают влияние на функции органов и физиологических систем организма.

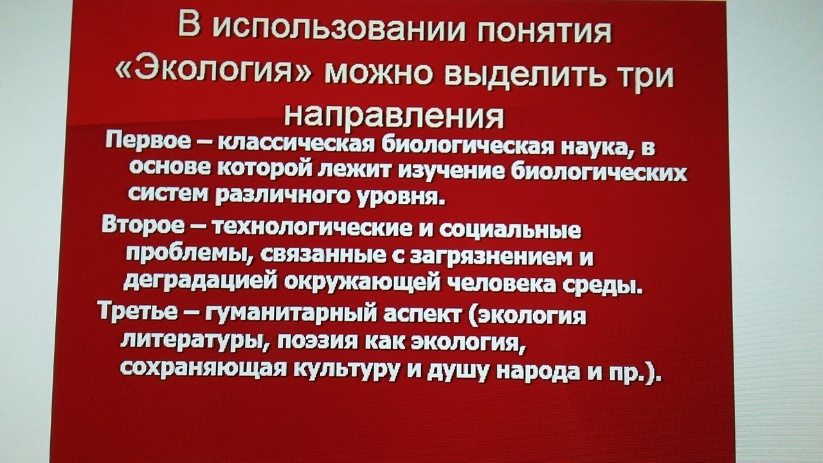

Понятие Экология.

Экология - наука, изучающая взаимоотношения человека, животных, растений и микроорганизмов между собой и с окружающей средой.

Экология (от греч. oikos — дом, жилище, местопребывание и logos — слово, учение) как научная дисциплина о среде обитания живых организмов долгие годы была разделом биологии, изучающим взаимоотношения живой и неживой природы, биоты и окружающей среды. В настоящее время фундаментальная экология представляет систему наук, изучающих общие законы функционирования экологических систем как в природных условиях, так и в условиях интенсивного техногенного и антропогенного воздействия в процессе хозяйственной деятельности человека. Таким образом, экология становится наукой о взаимоотношениях природы и общества.

Экология человека — это не только накопление конкретных знаний, это наука, ищущая методы нравственного и духовного воспитания человека, пути перестройки его мышления для осоз.

В современную эпоху чрезвычайно актуальными для решения стали такие проблемы экологии, как достижение экологической безопасности жизнедеятельности человека и общества, обеспечение экологически устойчивого развития государства, экономия энергоресурсов планеты и др.

|

|

Человек, общество в целом поставлены в зависимость от свойств ОС, совокупно определяемых естественными процессами и антропогенным воздействием.

Экологическая безопасность (ЭБ) - совокупность действий, состояний и процессов, прямо или косвенно не приводящих к жизненно важному ущербу, наносимому природной среде, отдельным людям и человечеству, знания своей роли в природе.

Санитарное значение почвы.

1. Содержанием в почве микроэлементов, входящих в состав живых организмов растений, животных и человека; эти так называемые биомикроэлементы попадают в организм человека с животной или растительной пищей, их избыток или недостаток в питании может вызвать тяжелые нарушения в организме: флюороз, кариес зубов, зобную болезнь, анемию и др.

2. Физико-химические свойства почвы определяют ее способность к самоочищению; в почве органические вещества перерабатываются живущими в ней микробами и другими организмами, в том числе и вносимые в нее с отбросами, в результате эти вещества распадаются на безвредные для человека и полезные для растений минеральные соли и синтезируются, образуя сложные химические соединения: гумусовые вещества, гумус (органическое вещество почвы), играющие огромную роль в ее плодородии.

3. Под влиянием происходящих в почве процессов изменяется состав почвенного воздуха: уменьшается количество кислорода, увеличивается содержание углекислоты, в почвенном воздухе содержатся метан (светильный газ) и другие газы, в том числе и очень вредные, опасные для человека; попадание этого воздуха в подвалы зданий, скопление его в глубоких шахтах, туннелях, котлованах может привести к несчастным случаям (отравление).

Загрязненная почва вызывает загрязнение водоемов открытых (река, водохранилище и др.) и подземных (грунтовые и артезианские); это загрязнение возможно при стекании в водоемы грязных вод с поверхности почвы (атмосферные воды, дождевые, талые, искусственные стоки) и при просачивании загрязнений через слои почвы (поглощающие колодцы, выгребные ямы, помойницы); при этом же может произойти и загрязнение воды патогенными микроорганизмами, яйцами гельминтов и вирусами.

|

|

В почве накапливаются токсические вещества, попадающие в нее с отходами промышленности (отвалы, свалки, отстойные пруды и др.), с выбросами промышленных предприятий в атмосферный воздух, из домовых и других топок; в числе этих выбросов и отходов могут быть и очень токсичные, а также канцерогенные (бластомогенные) вещества, вызывающие злокачественные опухоли у животных и человека. Кроме того, в почве остаются и из года в год накапливаются токсические вещества, содержащиеся в пестицидах (инсектициды, гербициды и др.) и в минеральных удобрениях; токсические вещества имеют тем более важное в санитарном отношении значение, что их судьба в почве мало изучена; некоторые из них теряют свои токсические свойства, распадаясь на безвредные вещества, вступают в соединения с веществами самой почвы, выщелачиваются в более глубокие слои; Другие сохраняют свои вредные свойства многие годы, а концентрация их в почве может с каждым годом увеличиваться. Такое накопление токсических веществ в почве не может быть безразличным для человека; через воду, растение, мясо и молоко животных вредные вещества переходят в организм, создавая тем самым хроническую интоксикацию.

Образование на поверхности почвы пыли.

Среди токсических и нетоксических веществ, накапливающихся в почве, могут быть радиоактивные вещества; почва обладает радиоактивностью на уровне, не опасном для человека; этим почва участвует в создании естественного радиоактивного фона, окружающего человека; этот фон может повыситься и достигнуть опасного уровня: например при испытании атомных бомб, выбросах некоторых промышленных предприятий, неправильном хранении и удалении радиоактивных отбросов, в том числе в лечебных учреждениях. Предупреждение этой опасности регулируется специальными правилами.

Планировка, оборудование и санитарно-противоэпидемический режим палаты, бокса, полубокса, палаты интенсивной терапии. (Смотри выше).

57.Белки, пищевая и биологическая ценность. (+ЛЕКЦИЯ)

Белки являются важнейшим компонентом пищи. Белки пищи необходимы организму для осуществления пластических функций: построения новых тканей, воспроизводства постоянно обновляемых тканей, синтеза, гормонов, ферментов, иммунных тел. Как пластические вещества белки незаменимы. При большом и длительном физическом напряжении белки могут использоваться для покрытия энергетических затрат организма, однако во всех случаях основным энергетическим источником в организме являются углеводы и жиры.

|

|

Установлено, что недостаток белка оказывает весьма существенное влияние на высшую нервную деятельность, уменьшая возбудимость и ослабляя процессы внутреннего торможения в коре большого мозга. Последствия недостаточного белкового питания могут сказаться лишь через несколько лет и отразиться не только на данном поколении, но и на его потомках. С другой стороны, избыток белков в пищевом рационе также нежелателен. В организме аминокислоты подвергаются распаду до NН3, СО2 и Н2О. Аммиак токсичен и должен обезвреживаться (синтез мочевины в печени). Кроме того, обилие белков в пище способствует развитию в кишках гнилостной микрофлоры, токсические метаболиты которой (фенолы, крезол, индол, скатол и др.), поступая в кровь, также нуждаются в обезвреживании.

Физиологическими нормами питания, принятыми в СССР, рекомендуется, чтобы содержание белков составляло 11 —13% энергетической ценности суточного рациона, что соответствует 1,3—1,6 г белков на 1 кг массы тела в сутки. Потребность в белках различных профессиональных групп населения колеблется от 80 до 120 г на человека в сутки. Она повышается с увеличением энергетических затрат, так как у людей, занимающихся тяжелым физическим трудом, выше коэффициент изнашивания тканей. Беременным требуется больше белка на 10 г в сутки, а кормящим матерям — на 20— 25 г. Детям требуется 2,5—4 г на 1 кг массы тела.

Количественные нормы белка неразрывно связаны с его качеством. Из 25—30 аминокислот, входящих в состав пищевых белков: лизин, триптофан, фенилаланин, валин, лейцин, изолейцин, треонин и метионин не синтезируются в человеческом организме, а аргинин и гистидин синтезируются в недостаточном количестве. Несинтезируемые аминокислоты называют незаменимыми (эссенциальными). Отсутствие или недостаток любой из них в пище животных приводит к отрицательному азотистому балансу и нарушению определенных физиологических процессов, например кроветворения, функции эндокринных желез, минерализации костей.

Поэтому пища должна содержать незаменимые аминокислоты в определенном сбалансированном количестве. Комитет экспертов ФАО (ВОЗ) рекомендует следующее соотношение незаменимых аминокислот в рационе взрослого человека. Если содержание триптофана принять за 1, то треонина должно содержаться 4, изолейцина 4, валина 5, лизина 5,5, лейцина 7, серосодержащих аминокислот (метионин + цистин) 3,5, ароматических (фенилаланин + тирозин) 6 единиц.

|

|

Растительные белковые продукты не имеют полного аминокислотного комплекса, поэтому их биологическая ценность ниже. В настоящее время считают, что для обеспечения потребностей организма во всех незаменимых аминокислотах в рационе взрослого человека примерно 50% (минимум 35—40%) суточной потребности белков должно покрываться за счет продуктов животного происхождения. В рационе детей белков животного происхождения должно быть еще больше: от 60 до 80%.

2. Белки являются ферментами и гормонами, катализируя обменные процессы и выполняя регуляторную функцию. Таким образом, при недостатке белков нарушается нормальное течение обменных процессов.

3. Иммуноглобулины (антитела) являются белками и выполняют защит-ную функцию. Значительный дефицит белка может привести к имму-нодепрессии, снижению реактивности и резистентности организма.

4. Белок имеет большое значение в деятельности центральной нервной системы. Недостаток белка в пище приводит к снижению внимания, работоспособности и тд.

5. Недостаток белка в пище приводит к понижению барьерной функции печени, изменениям эндокринной системы.

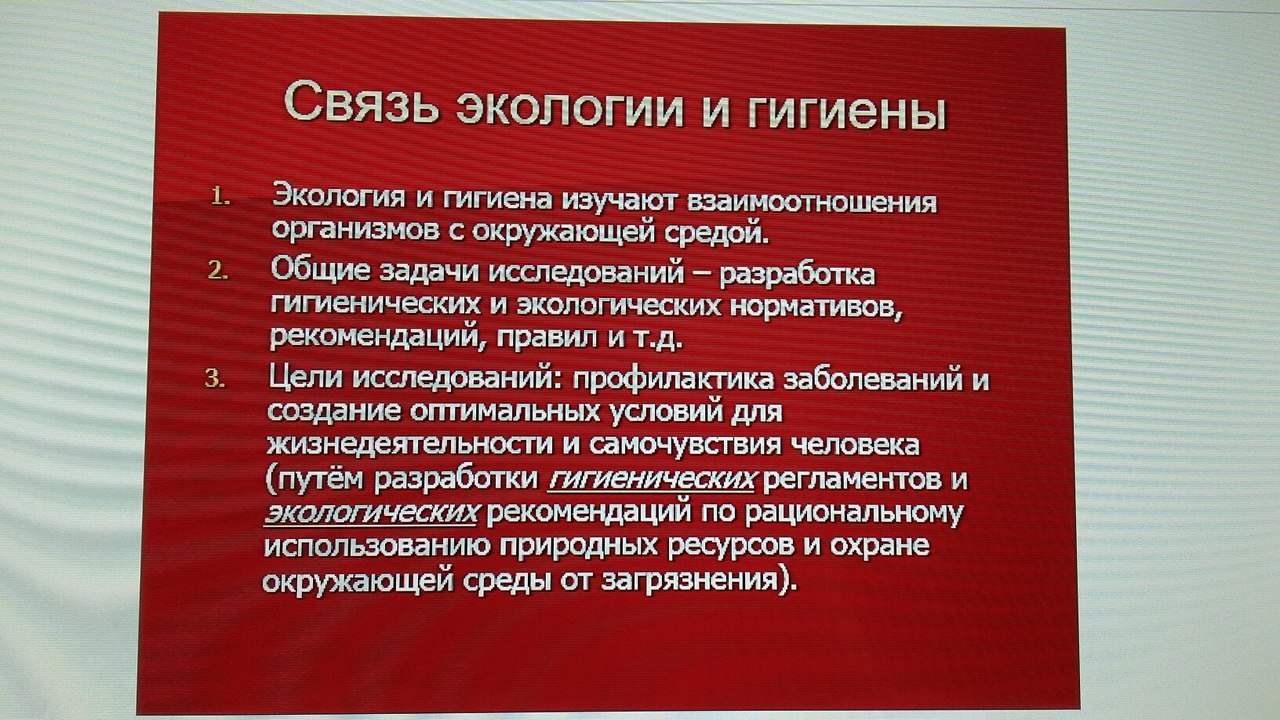

Определение гигиены как науки. Объекты изучения цели задачи. Методы.

ГИГИЕНА— наука, изучающая закономерности влияния окружающей среды на организм человека и общественное здоровье с целью обоснования гигиенических нормативов, санитарных правил и мероприятий, реализация которых обеспечит оптимальные условия для жизнедеятельности, укрепления здоровья и предупреждения заболеваний. Гигиена как наука преследует великую цель — сделать развитие человеческого организма «наиболее совершенным, жизнь наиболее сильной, увядание наименее быстрым, а смерть наиболее отдаленной»

Объекты: человек и факторы.

предмет гигиены, которая:

1) Изучает факторы и условия (природные и социальные) окружающей среды, влияющие на здоровье человека (выявление фактора, его качественная и количественная характеристика, режим воздействия на человека).

2) Изучает закономерности влияния факторов внешней среды на организм человека и здоровье (определяет характер действия и зависимость «доза — время — эффект»).

3) Базируясь на выявленных закономерностях, научно обосновывает оптимальные и предельно допустимые параметры факторов окружающей среды, на основании чего разрабатывает гигиенические нормативы, правила и мероприятия, предусматривающие использование положительного и предупреждение неблагоприятного влияния среды на здоровье.

4) Внедряет гигиенические нормативы, правила и рекомендации в практику, проверяет их эффективность и совершенствует.

5) Учитывая планы развития народного хозяйства, прогнозирует санитарную ситуацию на ближайшую и отдаленную перспективу и с опережением определяет соответствующие гигиенические проблемы и разрабатывает их.

Методы гигиенических исследований развиваются на основе всеобщего метода научного познания — материалистической диалектики. К специфичным для гигиены методам исследований относится прежде всего метод санитарного обследования и описания, применяемый для изучения окружающей среды. Санитарное обследование осуществляют по специальным программам (схемам), содержащим вопросы, которые характеризуют в гигиеническом отношении обследуемый объект. Санитарное обследование и описание, как правило, дополняется инструментально-лабораторными методами исследований, позволяющими не только качественно, но и количественно охарактеризовать среду.

Для характеристики окружающей среды и в особенности ее влияния на живой организм и здоровье широко применяются различные разновидности гигиенического эксперимента:

а) эксперимент с моделированием природных условий для изучения и прогнозирования процессов, происходящих в окружающей среде, например, для изучения влияния химических примесей на процессы самоочищения воды в водоеме, длительности выживания бактерий и вирусов в воде,

б) лабораторный эксперимент на животных, в котором изучается влияние факторов окружающей среды на организм с целью обоснования гигиенических нормативов. Поскольку гигиенические нормативы носят законодательный характер, то подобные экспериментальные исследования осуществляются по специально разработанным апробированным программам. В процессе эксперимента применяются физиолого-биохимические, иммунологические, гистоморфологические и гистохимические, электронно-микроскопические, радиобиологические, генетические и др.

в) камеральный эксперимент на людях, в котором, как и в эксперименте на животных, изучается влияние отдельных факторов или условий среды на организм с целью их нормирования. Этот вид эксперимента осуществляют лишь при безопасности для здоровья испытуемых. Подобным образом изучают влияние на организм человека микроклимата, освещения» шума, нервно-психической нагрузки и т. п.;

г) «натурный эксперимент», в котором изучают влияние факторов окружающей среды на здоровье людей в реальных условиях их жизни. Натурный эксперимент позволяет проверить надежность гигиенических нормативов, установленных, в эксперименте на животных.

Здоровье индивида изучается путем медицинских обследований (индивидуальных или массовых) с применением антропометрических, клинических, физиолого-биохимических, иммунобиологических, рентгенологических и других методов исследований, учитывается также участие в трудовой деятельности.

Здоровье определенного контингента людей или всех жителей населенного пункта (района, республики и т. п.) изучают с помощью санитарно-статистического метода.

К санитарно-статистическому близок эпидемиологический метод, изучающий закономерности распространения заболеваний.

К комплексным гигиеническим методам можно отнести: метод научного обоснования гигиенических нормативов метод изучения состояния здоровья определенной группы лиц (рабочих цеха, школьников и т. п.) в связи с условиями их жизни; метод изучения гигиенического фактора и др. Каждый из них применяет необходимое сочетание перечисленных ранее методов.

|

|

|

Состав сооружений: решетки и песколовки: Решетки – это первое устройство в схеме очистных сооружений. Они представляют...

Кормораздатчик мобильный электрифицированный: схема и процесс работы устройства...

Таксономические единицы (категории) растений: Каждая система классификации состоит из определённых соподчиненных друг другу...

Индивидуальные и групповые автопоилки: для животных. Схемы и конструкции...

© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.

Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!