БОГОСЛОВСКАЯ ПРЕДПОСЫЛКА

Бог дает человеку свободу выбора: верить или не верить. Поэтому мы не найдём в природе однозначных доказательств, которые принудили бы нас признать существование Бога, а только мировоззренческую подсказку (Рим. 1:20). Любые доводы креационизма, включая «неизменность видов», будут поставлены под сомнение, наука найдёт альтернативные объяснения.

Наука и религия отличаются по своему предмету и методу. «Эти сферы могут соприкасаться, пересекаться, но … в распрю прийти не могут», - по словам М. В. Ломоносова [2]. «Книга природы» – естественное откровение и Священное Писание – сверхъестественное откровение даны одним Творцом.  Если верующий находит разночтения в этих книгах, не стоит торопиться встать на позицию фидеизма – вера вопреки разуму, разум дан нам для согласования обеих книг, хотя не на все вопросы мы сразу найдём ответы.

Если верующий находит разночтения в этих книгах, не стоит торопиться встать на позицию фидеизма – вера вопреки разуму, разум дан нам для согласования обеих книг, хотя не на все вопросы мы сразу найдём ответы.

С одной стороны, наука непрерывно развивается, и иногда то, что казалось в ней абсурдным вчера, сегодня становится азбучной истиной. Смердяков, герой романа «Братья Карамазовы» спрашивал с сарказмом: «Свет создал Господь Бог в первый день, а солнце, луну и звезды на четвертый день. Откуда же свет-то сиял в первый день?… Мальчик насмешливо глядел на учителя». (Ср.: Быт. 1:3 и Быт. 1:14, - прим. ред.) [3]. Сегодня учёные утверждают, что в начальный период расширения Вселенной (модель «горячей Вселенной» Г. А. Гамова) «излучение преобладало над веществом» [4], подтверждение чему находят в реликтовом излучении, а звёзды возникли гораздо позже, через 200 млн. лет после света [5].

С другой стороны, Церковь не отвергает сегодня гелиоцентризм, как поступила католическая церковь в XVII веке. Поставив Солнце в центр нашей планетной системы, мы ничего не меняем в мировоззренческом геоцентризме Библии, поскольку Господь воплотился на Земле, а не в другой галактике. К тому же язык описания зависит от позиции наблюдателя. Мы до сих пор пользуемся для удобства геоцентристской лексикой в календаре: «Восход солнца в 6-30 утра». Представим на миг, к каким нелепым выводам пришёл бы археолог будущего, случись внезапная гибель современной цивилизации. Найдя наш календарь, он заключил бы, что и в XXI веке люди верили, что солнце крутится вокруг земли. Тоже можно сказать и о языке Библии.

Каким способом Бог творил мир – вопрос для богословия не догматический [6], хотя некоторые и оспаривают это [7; 8], он допускает разномыслия, мнения. Поэтому среди православных мыслителей встречаются как сторонники теистического эволюционизма, так и буквалистского креационизма.

Церковные деятели:

Отвергают эволюционизм в любой форме:

Серафим (Роуз), иеромонах (1934 – 1982), магистр

Константин Буфеев, протоиерей (род. 1961), кандидат геолого-минералогических наук

Даниил Сысоев, иерей (1974 – 2009), кандидат богословия

Георгий Максимов, иерей (род. 1979), кандидат богословия

Другие конфессии:

Г. Моррис (1918 – 2006), баптист, доктор наук, основатель Института креационных исследований

Высказывались против эволюционизма:

Свт. Феофан Затворник (1815 – 1894), св. прав. Иоанн Кронштадский (1829 – 1908), преп. Варсонофий Оптинский (1845 – 1913), профессор В. В. Болотов (1854 – 1900), свт. Лука Войно-Ясенецкий (1877 – 1961), свт. Николай Сербский (1880 – 1956), преп. Иустин Попович (1894 – 1979) [9].

Однако большинство из них осуждают идеологизированное эволюционное учение, противопоставленное вере в Творца. Например, преп. Варсонофий Оптинский писал: «Английский философ Дарвин создал целую систему, по которой жизнь – борьба за существование, борьба сильных со слабыми, где побежденные обрекаются на погибель, а победители торжествуют. Это уже начало звериной философии, а уверовавшие в нее люди не задумываются убить человека, оскорбить женщину, обокрасть самого близкого друга – и все это совершенно спокойно, с полным сознанием своего права на все эти преступления» [9].

Признают эволюцию в той или иной форме (теистический эволюционизм, «староземельный» креационизм):

Свщмч. Михаил Чельцов, протоиерей (1870 – 1931)

Александр Глаголев, протоиерей (1872 - 1937), магистр богословия, профессор

Н. Н. Фиолетов (1891—1943), профессор права, богослов, участник Поместного собора РПЦ 1917-1918 гг.

Василий Зеньковский, протопресвитер (1881 — 1962), профессор, психолог, философ, богослов

Б. М. Мелиоранский (1870 — 1906), профессор церковной истории

Н. В. Тимофеев-Ресовский (1900—1981), доктор биологических наук, генетик

Ф. Г. Добржанский (1900 – 1975), разработчик синтетической теории эволюции, почётный доктор богословия Свято-Владимировской семинарии, правнук Ф. М. Достоевского

Стефан Ляшевский, протоиерей (1899 - 1986), геолог

Александр Мень, протоиерей (1935 — 1990), кандидат богословских наук

Иоанн (Вендланд), митрополит (1909 — 1989), кандидат геолого-минералогических наук

Глеб Каледа, протоиерей (1921 — 1994), доктор геолого-минералогических наук, профессор

Николай Иванов, протоиерей (1904 - 1990), кандидат богословия

Михаил (Мудьюгин), архиепископ (1912 - 2000), кандидат технических наук, доктор богословия

Василий (Родзянко), епископ (1919 - 1999), кандидат богословия

А. И. Осипов (род. 1938), доктор богословия, профессор

Андрей Кураев, протодиакон (род. 1963), кандидат философских наук, кандидат богословия, профессор

Александр Тимофеев, протоиерей (род. 1974), геолог

Инославные:

Тейяр де Шарден, священник (1881 — 1955), католик-иезуит, доктор наук

ГЕОХРОНОЛОГИЯ

Геология и биология пришли к определению возраста Земли независимо друг от друга с помощью разных методов, позже к ним добавился радиоизотопный анализ. Это «свидетельствует о большой достоверности данных», - утверждает священник Андрей Ромашко, статья которого опубликована на сайте апологетического центра священномученика Иринея Лионского [10]. Возраст Земли определяется современной наукой в 4,5 млрд. лет. Это вызывает протест «младоземельных» креационистов, которые убеждены, что Земле не более 10 тыс. лет. В отличие от них, «староземельные» креационисты не возражают против данных науки.

Стратиграфия – наука о напластованиях осадочных пород – вызывает не меньшие споры, например, соответствует она универсальной геохронологии, или имеет лишь географическую привязку. Но всё же стратиграфия подтверждает библейскую последовательность появления живых организмов на Земле от простейших до высокоорганизованных. «В самых древних слоях (протерозойская толща) можно обнаружить только следы одноклеточных организмов; трилобиты встречаются преимущественно в перекрывающих их кембрийских отложениях; кораллы и различных моллюсков можно встретить в пределах всей палеозойской толщи. В отложениях девонской системы попадается чешуя и зубы рыб. Еще выше, в толще пермских отложений иногда наблюдаются следы четвероногих животных (то ли земноводных, то ли рептилий). Мезозойские отложения завершают разрез Большого каньона. В соседних областях в них найдены скелеты динозавров», - пишет о стратиграфии Большого каньона реки Колорадо кандидат геолого-минералогических наук А. В. Лаломов [11].

НЕИЗМЕННОСТЬ ВИДОВ И ТАБЛИЦА МЕНДЕЛЕЕВА

Ключевым пунктом спора младоземельных креационистов с эволюционистами стал вопрос о неизменности видов. Креационисты признают внутривидовую «микроэволюцию», как например, изменение формы клюва у галапагосских вьюрков, на котором основал свою эволюционную догадку Ч. Дарвин. Но межвидовой переход или «макроэволюцию» младоземельные креационисты отрицают: «ежи… остаются ежами, они не стали ни черепашками, ни … морскими лилиями» [12]. Такого рода креационизм ставит задачу доказать существование непреодолимых барьеров между видами или более широкими группами организмов – «бараминами». Существование этих фиксированных природных преград, по их мнению, доказало бы существование Творца.

Эволюционисты, наоборот, рассматривают живые организмы как нечто очень пластичное, из которого, подобно пластилину можно вылепить что угодно. Из мухи можно вылепить слона за неограниченное время. Они приводят экспериментальные доказательства эволюции. Например, опыт изучения 44 тысяч поколений бактерий показал, что на 31-32 тысяче поколений бактерии научились есть ранее несъедобный для них цитрат [13]. Образовался ли новый вид бактерий или мы наблюдаем внутривидовую «микроэволюцию»?

Понятие «вид» в биологии имеет разные определения, а по мнению эволюционистов, и не должно иметь чёткого определения в силу непрерывности эволюции. Одни считают, что это организмы, способные к скрещиванию, но не скрещивающиеся обычно в природе. Например, глухарь и тетерев, собака и волк обычно не скрещиваются, хотя способны к этому. Тогда можно сказать, что видообразование продолжается и сегодня. Группы особей одного вида, живущие обособленно и в различной среде обитания, постепенно перестают скрещиваться между собой. Другие полагают, что вид отличает генетическая неспособность скрещиваться со смежными видами. По мнению эволюционистов, период от нежелания скрещиваться до генетической неспособности занимает около 3 млн. лет [13].

Археоптерикс и кистепёрые рыбы могут рассматриваться и как переходные виды эволюции, и как «мозаичные» виды креационизма, то есть сочетающие в себе свойства разных видов. Дарвин надеялся, что будут обнаружены формы, доказывающие плавный эволюционный межвидовой переход. Эволюционисты утверждают, что это и происходит, палеонтологи обнаруживают всё новые ископаемые формы, заполняющие недостающие места цепочки эволюции, например, тиктаалик. По их мнению, крайние особи одного вида могут восприниматься уже как особи разных видов. Креационисты с этим не согласны [14].

Абстрагируемся на время от предмета этого спора и посмотрим, даёт ли он что-нибудь стратегически? Приведём аналогию – периодическую таблицу химических элементов Д. И. Менделеева. Элементы таблицы обладают природной устойчивостью, подобно видам в биологии. Изотопы одного элемента можно сопоставить с внутривидовой изменчивостью. Есть группы элементов, объединённые общим свойством, например инертные газы, металлы, радиоактивные элементы. Это аналог семейств, родов и классов в биологии. Между элементами можно усмотреть родство как в филогенетическом дереве живых организмов.

Но что из того, что элементы не переходят друг в друга в химических реакциях? Доказывает ли их дискретное существование Творца? Никому не приходит в голову использовать это как теологический аргумент креационизма. Потому что из разнообразия кирпичиков материи не следует мировоззренческих выводов. А если бы кто-то и попытался сделать на это ставку, то просчитался бы. Ядерная физика показывает, что один элемент таблицы Менделеева может превратиться в другой, из свинца можно получить золото при больших энергиях и затратах, которые не окупают подобное производство. [15; 5, с. 351].

По данным ядерной астрофизики все элементы неживой материи произошли друг из друга в недрах звёзд, начиная с атома водорода и кончая тяжёлыми металлами (нуклеосинтез) [5, с. 461]. Этот синтез не доказывает и не опровергает Творца. Также и с элементами живой материи. Есть ли смысл креационистам настаивать на непреодолимости видовых границ?

АНТРОПОЛОГИЯ

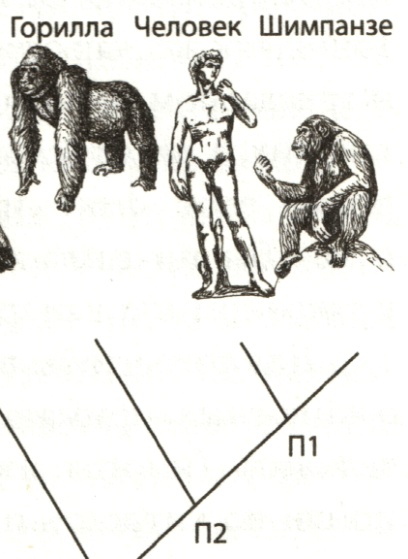

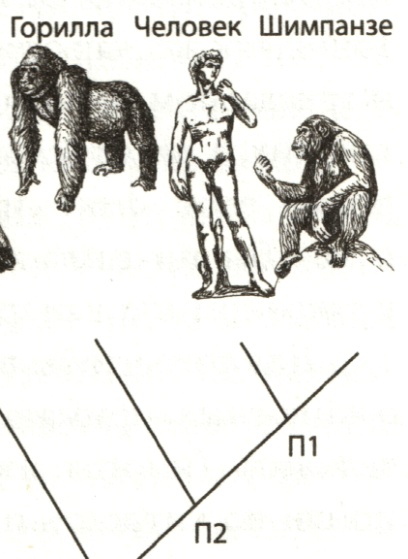

Человек в филогенетическом дереве биологии занимает место между шимпанзе и гориллой.

Человек в филогенетическом дереве биологии занимает место между шимпанзе и гориллой.

И вместе с тем сопоставление человека с обезьянами – наиболее сильный аргумент в пользу креационизма, как ни странно. Хотя генетически человек ближе к шимпанзе, чем даже горилла, обезьяны в космос сами не летают, интернет не создали. Человека невозможно редуцировать к биологии, биологически он – шимпанзе, как утверждают генетики. Но при этом между человеком и животным – непреодолимая пропасть. Этот факт вынужден был признать в своей книге «О начале человеческой истории» советский академик-материалист Б. Ф. Поршнев: «Мы не потому за пропасть, что хотим с ней навеки примириться. Нет, мы не картезианцы и не креационисты. Но мы открытыми глазами смотрим на тот факт, что переход от зоологического уровня к человеческому еще не объяснен» [21].

Эта пропасть «пролегает… по грани языка. Человек — это не сложно организованное животное, а в определенном смысле антиживотное. Поршнев опирался на исследования Ивана Петровича Павлова, который ввел понятие второй сигнальной системы — языка», - пишет настоятель университетской церкви СПбГУ, кандидат физико-математических наук, протоиерей Кирилл Копейкин [22]. Несомненно, человек имеет в себе животное начало. Но в нём есть и надживотное начало, то, что академик И. П. Павлов назвал «второй сигнальной системой» - речью, языком. Вторая сигнальная система оказывает постоянное тормозящее действие на первую, т.е. на инстинкты. Человек постоянно борется со своей животностью.

У святых отцов встречаются высказывания, утверждающие, что человек был животным до того как Бог «вдунул в лице его дыхание жизни» (Быт. 2:7).

У святых отцов встречаются высказывания, утверждающие, что человек был животным до того как Бог «вдунул в лице его дыхание жизни» (Быт. 2:7).

Преподобный Серафим Саровский: «Господь Бог создал Адама от персти земной в том составе, как батюшка святой апостол Павел утверждает: "да будет всесовершен ваш дух, душа и плоть в пришествие Господа нашего Иисуса Христа". И все три сии части нашего естества созданы были от персти земной, и Адам не мертвым был создан, но действующим животным существом, подобно другим живущим на земле одушевленным Божиим созданиям. Но вот в чем сила, что если бы Господь Бог не вдунул потом в лице его сего дыхания жизни, т. е. благодати Господа Бога Духа Святого, … то Адам… был бы подобен всем прочим созданиям…» [23].

Святитель Феофан Затворник: «Когда Бог творил человека, то образовал прежде тело из персти. Это тело что было? Глиняная тетерька, или живое тело? Оно было живое тело — было животное в образе человека, с душою животною. Потом Бог вдунул в него дух Свой — и из животного стал человек — ангел в образе человека» [24].

«Тело особо творится из персти. Это было не мертвое тело, а живое с душою животною. В сию душу вдунут дух - Божий дух... Сей дух, соединяясь с душою животного, поднял ее над душою животных на целую стадию, и видим в человеке, что до известной степени у него все идет, как у животных до смышлености...» [25].

Итак, пока Бог не вложил в животное Свой образ – благодать Святого Духа, человек мог быть животным, то есть зверем, подобным прочим зверям. Сколько времени прошло от создания тела животного до того момента, как оно стало человеком? Теистические эволюционисты скажут, что сотни тысяч, может быть миллионы лет. Младоземельные креационисты утверждают, что весь человек был создан одним творческим актом без временного промежутка: «Бог создал человека в благодати, но ни Священное Писание, ни святые отцы не учат нас, что эта благодать явилась позже по времени, чем сотворение природы человека», - пишет иеромонах Серафим (Роуз) [26].

Католическая церковь после дела Галилея осторожно относится к вопросу согласования библейского Откровения с научным знанием. Энциклика Папы Римского Пия XII «Humani Generis» («О роде человеческом») 1950 года допускает возможность, что «человеческое тело извлечено из уже существующей и живой материи» при том, что «души непосредственно созданы Богом». Папа Римский не запрещает эволюционное учение, называя его гипотезой, хотя осуждает тех, кто делает из него атеистические выводы [27].

ДАВНО ЛИ ЖИЛ АДАМ?

Возраст Адама по Библии высчитывают по-разному: 5515 лет до Р.Х. (Феофил Антиохийский), 5508 лет [28], 5351 лет (Августин), 3941 лет (Иероним) [29, с. 100]. В целом – от четырёх до пяти с половиной тысяч лет до Рождества Христова.

Иногда этот возраст пытаются «растянуть», отдалить Адама во времени. Предполагают, что Библия даёт не полные родословия, а «упрощённые схемы, отмечающие лишь важнейшие узлы на родословном древе» [30, с. 736]. Например, Мф. 1:8 содержит пропуск в три поколения между Иорамом и Озией по сравнению с 1Пар. 3:11-12. «X родил Y» может подразумевать, что между ними было ещё несколько неуказанных поколений [30, с. 738-739]. К примеру, Христос – не буквально сын Давида, а его потомок. Однако, если Адам – это личность, возникшая в момент вдуновения в его биологическую природу Святого Духа, такой апологетический приём важен скорее для культурной антропологии, а не физической. Тело может быть древним, а Адам юным.

В пользу недавнего, сопоставимого с библейской хронологией времени происхождения Адама, говорит тот факт, что человеческая история просматривается не глубже 4 тысяч лет до нашей эры. Первые пирамиды – около 3 тыс. лет до н.э., Стоунхендж – 3 – 2 тыс. лет до н.э., письменность – 2,5 тыс. лет до н.э. Древнейшим городом называют Иерихон, ему насчитывают 8 тыс. лет. А до этого – сплошь однородная эпоха: ни городов, ни цивилизаций. В культуре имеет место такой же скачёк от «доисторического» к «историческому», как и в случае перехода от зоологии к антропологии. Впрочем, некоторые артефакты, как, например, наскальная живопись пещеры Альтамира в Испании, могут отодвинуть время появления человека разумного до 40 тысяч лет до н.э. «Самые ранние изображения, где преобладают «портреты» зверей, относятся к верхнему палеолиту (древнему каменному веку), то есть были созданы сорок – двадцать тысяч лет тому назад» [31]. Лингвист Н. Хомский утверждал, что речь возникла не более 50 тыс. лет назад. Ср.: http://wsyachina.narod.ru/history/protolanguage.html

http://www.chomsky.info/talks/20110408.htm

http://www.philology.ru/linguistics1/koshelev-13.htm http://theoryandpractice.ru/posts/4221-noam-khomskiy-yazyk-pomogaet-nam-poznavat-mir-tak-zhe-kak-zrenie-i-slukh

Учёные находят «орудия для изготовления орудий» и кострища 1—2,5-миллионолетней давности [32], но любопытно заметить, что тот же академик-материалист Б. Ф. Поршнев считал эти способности свойством высокоорганизованных животных, а не только человека. Человек (homo sapiens) в его понимании возник с момента появления речи [33], что богословие связывает с вложением образа Божьего в животное существо. Речь невозможно отследить генетически.

Поэтому поиски биологического Адама обречены, как если бы мы пытались определить возраст статуи Венеры Милосской без учёта скульптурного образа, а лишь исследуя общие свойства мраморной породы. Что же мы всё-таки знаем о биологической природе человека?

Молекулярная антропология сегодня позволяет проследить генетическое родословие человечества. Анализ показывает, что митохондриальная ДНК всех людей, которая передаётся только по материнской линии, восходит к одному типу – «митохондриальной Еве», а ДНК Y-хромосомы, которая передаётся только по отцовской линии, восходит к «Y-хромосомному Адаму». Их возраст оценивается от 120 до 250 тысяч лет для «Адама» [34] и от 140 до 230 тысяч лет для «Евы» [35]. Отсюда можно сделать разные выводы. Возможно, что генеалогия всех людей восходит к небольшой близкородственной популяции наших биологических предков числом около 10 – 20 тысяч, которая могла образоваться в результате резкого сокращения их общей численности [36]. Это не исключает и того, что у всех ныне живущих людей был один конкретный общий предок по отцовской и один по материнской линии [37]. Однако генетика не может доказать их уникальность и единственность. Предполагается, что женские и мужские ДНК современников наших общих предков «в силу естественного процесса пресечения прямых линий просто не сохранились» [35].

ШЕСТЬ ДНЕЙ ТВОРЕНИЯ

Что Библия подразумевает под шестью днями творения (Быт. 1:1-31): в буквальном смысле 24-часовые сутки или словом «день» здесь условно названы шесть периодов времени неопределённой продолжительности? Это предмет давнего спора между теистическими эволюционистами и «младоземельными» креационистами. Аргументы сторон выглядят следующим образом:

Аргумент: Еврейское слово «йом» - «день» в тексте Библии может означать как астрономические сутки, так и неопределённый промежуток времени.

Контраргумент: Следует выбирать слово «день» в значении 24-часовых суток.

Аргумент: Светила сотворены в 4-й день творения (Быт. 1:14-19), поэтому первые три дня не могут означать земные 24-часовые сутки в буквальном смысле.

Контраргумент: Поскольку начиная с 4-го дня творения мы имеем дело с 24-часовыми сутками, то и первые три дня следует понимать как дни точно такой же продолжительности.

Аргумент: В Быт. 2:4 словом «йом» обозначены сразу все дни до творения человека: «Вот происхождение неба и земли, при сотворении их, в то время (йом), когда Господь Бог создал землю и небо».

Контраргумент: Днём здесь назван только первый день творения, а не все шесть дней.

Аргумент: «Ибо пред очами Твоими тысяча лет, как день вчерашний» (Пс. 89:5). «У Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день» (2Пет. 3:8)

Контраргумент: « Слово Божие обращено к человеку, а у нас… в отличие от Превечного Бога, – один день это один день » [29, с. 100].

Аргумент: После шести дней творения наступил 7-й день отдыха (Быт. 2:2-3), который продолжается до сего времени. «Не правда ли затянулся по сравнению с предыдущими?!» [38].

Контраргумент: «Седьмой день, в который Господь почил, был также продолжительностью 24 часа, но за ним настал восьмой, девятый, десятый и так до нынешнего дня» [Г. Моррис. Цит. по: 38].

Аргумент: Церковная традиция называет 8-м днём будущий век - вечность, которая наступит после воскресения из мёртвых. «Даже математический значок бесконечности ∞ взят из этой традиции» [38]. Свт. Василий Великий: «по нашему учению известен и тот невечерний, не имеющий преемства и нескончаемый день, который у псалмопевца наименован осмым (Пс. 6, 1), потому что он находится вне сего седмичного времени. Посему назовешь ли его днем, или веком, выразишь одно и то же понятие, скажешь ли, что это день, или что это состояние, всегда он один, а не многие, наименуешь ли веком, он будет единственный, а не многократный» [39].

Контраргумент: «Вселенский учитель говорит здесь о жизни будущего века, когда времени не будет… (Апок. 10, 6) и когда всякий счет на дни и столетия прекратится. Никакого отношения ни к Шестодневу, ни к нашим дням эта цитата не имеет» [29, с. 100-101].

Аргумент: Блаженный Августин: «Какого рода эти дни — представить это нам или крайне трудно, или даже совсем невозможно, а тем более невозможно об этом говорить» [40].

Контраргумент: ПреподобныйЕфрем Сирин: «Как день, так и ночь первого дня продолжались по двенадцать часов» [29, с. 145]. «Никто не должен думать, что шестидневное творение есть иносказание» [41].

Аргумент: Восточные отцы Церкви вели полемику с александрийской школой, с её чрезмерным аллегоризмом, поэтому делали акцент на буквальном толковании. Западные отцы, например, Августин, полемизировали с манихеями, которые буквально толковали Ветхий Завет, поэтому они делали другой акцент [10].

Святые отцы древней Церкви мыслили природу на уровне естествознания своей эпохи. Они, например, считали, что мир состоит из 4-х первоэлементов: земли, воды, воздуха и огня. Никому не придёт в голову обвинять Менделеева в ереси из-за того, что этот учёный думал иначе [42].

АНТРОПНЫЙ ПРИНЦИП

Антропный принцип (от греч. antropos, – человек) утверждает, что Вселенная «заточена под человека». Она изначально такова, что рано или поздно в ней должен был появиться наблюдатель – человек. Эту изначальную «тонкую настройку» Вселенной видят в величинах фундаментальных констант (постоянных) физических законов, малейшее изменение которых сделало бы жизнь невозможной.

Например, если бы константа взаимодействия частиц атомного ядра («сильного взаимодействия») была бы чуть больше, то существование звёзд оказалось бы невозможным [49]. Если бы Вселенная расширялась со скоростью лишь на одну миллионную меньше, температура на Земле была бы 10 000 градусов Цельсия [30, с. 749]. Если бы пространство было больше чем трёхмерным, электроны в атомах упали бы на ядра, а планеты – на Солнце. [49].

Всего можно насчитать десятки параметров «тонкой настройки» Вселенной под человека, в которых угадывают разумный замысел. По сути, это вариант «телеологического (целесообразного)» доказательства существования Бога или форма естественного откровения (Рим. 1:20). Однако, как и все умозрительные философские «доказательства», оно лишь подсказывает, но ничего не доказывает.

Верующий видит в антропном принципе ту уникальность материального мира, которая указывает на Творца. Если Вселенная даже расширяется именно с такой скоростью, чтобы дать возможность жизни на Земле, то Земля с человеком на ней – жемчужина мироздания и цель творения.

Атеист тут же растворяет эту уникальность во множестве звёзд и планет, а также возможном множестве других Вселенных (мультивселенная) с другими свойствами, среди которых возникновение человечества – чистая случайность, не выходящая за рамки теории вероятности. «Коль скоро мы знаем, что во вселенной существует как минимум десять в двадцать второй степени (1022) планет, то шансы на зарождение жизни поражают воображение…», - утверждает эволюционист-атеист Р. Докинз [50].

Каждый из участников спора остаётся при своём.

БОГОСЛОВСКАЯ ПРЕДПОСЫЛКА

Бог дает человеку свободу выбора: верить или не верить. Поэтому мы не найдём в природе однозначных доказательств, которые принудили бы нас признать существование Бога, а только мировоззренческую подсказку (Рим. 1:20). Любые доводы креационизма, включая «неизменность видов», будут поставлены под сомнение, наука найдёт альтернативные объяснения.

Наука и религия отличаются по своему предмету и методу. «Эти сферы могут соприкасаться, пересекаться, но … в распрю прийти не могут», - по словам М. В. Ломоносова [2]. «Книга природы» – естественное откровение и Священное Писание – сверхъестественное откровение даны одним Творцом.  Если верующий находит разночтения в этих книгах, не стоит торопиться встать на позицию фидеизма – вера вопреки разуму, разум дан нам для согласования обеих книг, хотя не на все вопросы мы сразу найдём ответы.

Если верующий находит разночтения в этих книгах, не стоит торопиться встать на позицию фидеизма – вера вопреки разуму, разум дан нам для согласования обеих книг, хотя не на все вопросы мы сразу найдём ответы.

С одной стороны, наука непрерывно развивается, и иногда то, что казалось в ней абсурдным вчера, сегодня становится азбучной истиной. Смердяков, герой романа «Братья Карамазовы» спрашивал с сарказмом: «Свет создал Господь Бог в первый день, а солнце, луну и звезды на четвертый день. Откуда же свет-то сиял в первый день?… Мальчик насмешливо глядел на учителя». (Ср.: Быт. 1:3 и Быт. 1:14, - прим. ред.) [3]. Сегодня учёные утверждают, что в начальный период расширения Вселенной (модель «горячей Вселенной» Г. А. Гамова) «излучение преобладало над веществом» [4], подтверждение чему находят в реликтовом излучении, а звёзды возникли гораздо позже, через 200 млн. лет после света [5].

С другой стороны, Церковь не отвергает сегодня гелиоцентризм, как поступила католическая церковь в XVII веке. Поставив Солнце в центр нашей планетной системы, мы ничего не меняем в мировоззренческом геоцентризме Библии, поскольку Господь воплотился на Земле, а не в другой галактике. К тому же язык описания зависит от позиции наблюдателя. Мы до сих пор пользуемся для удобства геоцентристской лексикой в календаре: «Восход солнца в 6-30 утра». Представим на миг, к каким нелепым выводам пришёл бы археолог будущего, случись внезапная гибель современной цивилизации. Найдя наш календарь, он заключил бы, что и в XXI веке люди верили, что солнце крутится вокруг земли. Тоже можно сказать и о языке Библии.

Каким способом Бог творил мир – вопрос для богословия не догматический [6], хотя некоторые и оспаривают это [7; 8], он допускает разномыслия, мнения. Поэтому среди православных мыслителей встречаются как сторонники теистического эволюционизма, так и буквалистского креационизма.

Церковные деятели:

Отвергают эволюционизм в любой форме:

Серафим (Роуз), иеромонах (1934 – 1982), магистр

Константин Буфеев, протоиерей (род. 1961), кандидат геолого-минералогических наук

Даниил Сысоев, иерей (1974 – 2009), кандидат богословия

Георгий Максимов, иерей (род. 1979), кандидат богословия

Другие конфессии:

Г. Моррис (1918 – 2006), баптист, доктор наук, основатель Института креационных исследований

Высказывались против эволюционизма:

Свт. Феофан Затворник (1815 – 1894), св. прав. Иоанн Кронштадский (1829 – 1908), преп. Варсонофий Оптинский (1845 – 1913), профессор В. В. Болотов (1854 – 1900), свт. Лука Войно-Ясенецкий (1877 – 1961), свт. Николай Сербский (1880 – 1956), преп. Иустин Попович (1894 – 1979) [9].

Однако большинство из них осуждают идеологизированное эволюционное учение, противопоставленное вере в Творца. Например, преп. Варсонофий Оптинский писал: «Английский философ Дарвин создал целую систему, по которой жизнь – борьба за существование, борьба сильных со слабыми, где побежденные обрекаются на погибель, а победители торжествуют. Это уже начало звериной философии, а уверовавшие в нее люди не задумываются убить человека, оскорбить женщину, обокрасть самого близкого друга – и все это совершенно спокойно, с полным сознанием своего права на все эти преступления» [9].

Признают эволюцию в той или иной форме (теистический эволюционизм, «староземельный» креационизм):

Свщмч. Михаил Чельцов, протоиерей (1870 – 1931)

Александр Глаголев, протоиерей (1872 - 1937), магистр богословия, профессор

Н. Н. Фиолетов (1891—1943), профессор права, богослов, участник Поместного собора РПЦ 1917-1918 гг.

Василий Зеньковский, протопресвитер (1881 — 1962), профессор, психолог, философ, богослов

Б. М. Мелиоранский (1870 — 1906), профессор церковной истории

Н. В. Тимофеев-Ресовский (1900—1981), доктор биологических наук, генетик

Ф. Г. Добржанский (1900 – 1975), разработчик синтетической теории эволюции, почётный доктор богословия Свято-Владимировской семинарии, правнук Ф. М. Достоевского

Стефан Ляшевский, протоиерей (1899 - 1986), геолог

Александр Мень, протоиерей (1935 — 1990), кандидат богословских наук

Иоанн (Вендланд), митрополит (1909 — 1989), кандидат геолого-минералогических наук

Глеб Каледа, протоиерей (1921 — 1994), доктор геолого-минералогических наук, профессор

Николай Иванов, протоиерей (1904 - 1990), кандидат богословия

Михаил (Мудьюгин), архиепископ (1912 - 2000), кандидат технических наук, доктор богословия

Василий (Родзянко), епископ (1919 - 1999), кандидат богословия

А. И. Осипов (род. 1938), доктор богословия, профессор

Андрей Кураев, протодиакон (род. 1963), кандидат философских наук, кандидат богословия, профессор

Александр Тимофеев, протоиерей (род. 1974), геолог

Инославные:

Тейяр де Шарден, священник (1881 — 1955), католик-иезуит, доктор наук

ГЕОХРОНОЛОГИЯ

Геология и биология пришли к определению возраста Земли независимо друг от друга с помощью разных методов, позже к ним добавился радиоизотопный анализ. Это «свидетельствует о большой достоверности данных», - утверждает священник Андрей Ромашко, статья которого опубликована на сайте апологетического центра священномученика Иринея Лионского [10]. Возраст Земли определяется современной наукой в 4,5 млрд. лет. Это вызывает протест «младоземельных» креационистов, которые убеждены, что Земле не более 10 тыс. лет. В отличие от них, «староземельные» креационисты не возражают против данных науки.

Стратиграфия – наука о напластованиях осадочных пород – вызывает не меньшие споры, например, соответствует она универсальной геохронологии, или имеет лишь географическую привязку. Но всё же стратиграфия подтверждает библейскую последовательность появления живых организмов на Земле от простейших до высокоорганизованных. «В самых древних слоях (протерозойская толща) можно обнаружить только следы одноклеточных организмов; трилобиты встречаются преимущественно в перекрывающих их кембрийских отложениях; кораллы и различных моллюсков можно встретить в пределах всей палеозойской толщи. В отложениях девонской системы попадается чешуя и зубы рыб. Еще выше, в толще пермских отложений иногда наблюдаются следы четвероногих животных (то ли земноводных, то ли рептилий). Мезозойские отложения завершают разрез Большого каньона. В соседних областях в них найдены скелеты динозавров», - пишет о стратиграфии Большого каньона реки Колорадо кандидат геолого-минералогических наук А. В. Лаломов [11].

НЕИЗМЕННОСТЬ ВИДОВ И ТАБЛИЦА МЕНДЕЛЕЕВА

Ключевым пунктом спора младоземельных креационистов с эволюционистами стал вопрос о неизменности видов. Креационисты признают внутривидовую «микроэволюцию», как например, изменение формы клюва у галапагосских вьюрков, на котором основал свою эволюционную догадку Ч. Дарвин. Но межвидовой переход или «макроэволюцию» младоземельные креационисты отрицают: «ежи… остаются ежами, они не стали ни черепашками, ни … морскими лилиями» [12]. Такого рода креационизм ставит задачу доказать существование непреодолимых барьеров между видами или более широкими группами организмов – «бараминами». Существование этих фиксированных природных преград, по их мнению, доказало бы существование Творца.

Эволюционисты, наоборот, рассматривают живые организмы как нечто очень пластичное, из которого, подобно пластилину можно вылепить что угодно. Из мухи можно вылепить слона за неограниченное время. Они приводят экспериментальные доказательства эволюции. Например, опыт изучения 44 тысяч поколений бактерий показал, что на 31-32 тысяче поколений бактерии научились есть ранее несъедобный для них цитрат [13]. Образовался ли новый вид бактерий или мы наблюдаем внутривидовую «микроэволюцию»?

Понятие «вид» в биологии имеет разные определения, а по мнению эволюционистов, и не должно иметь чёткого определения в силу непрерывности эволюции. Одни считают, что это организмы, способные к скрещиванию, но не скрещивающиеся обычно в природе. Например, глухарь и тетерев, собака и волк обычно не скрещиваются, хотя способны к этому. Тогда можно сказать, что видообразование продолжается и сегодня. Группы особей одного вида, живущие обособленно и в различной среде обитания, постепенно перестают скрещиваться между собой. Другие полагают, что вид отличает генетическая неспособность скрещиваться со смежными видами. По мнению эволюционистов, период от нежелания скрещиваться до генетической неспособности занимает около 3 млн. лет [13].

Археоптерикс и кистепёрые рыбы могут рассматриваться и как переходные виды эволюции, и как «мозаичные» виды креационизма, то есть сочетающие в себе свойства разных видов. Дарвин надеялся, что будут обнаружены формы, доказывающие плавный эволюционный межвидовой переход. Эволюционисты утверждают, что это и происходит, палеонтологи обнаруживают всё новые ископаемые формы, заполняющие недостающие места цепочки эволюции, например, тиктаалик. По их мнению, крайние особи одного вида могут восприниматься уже как особи разных видов. Креационисты с этим не согласны [14].

Абстрагируемся на время от предмета этого спора и посмотрим, даёт ли он что-нибудь стратегически? Приведём аналогию – периодическую таблицу химических элементов Д. И. Менделеева. Элементы таблицы обладают природной устойчивостью, подобно видам в биологии. Изотопы одного элемента можно сопоставить с внутривидовой изменчивостью. Есть группы элементов, объединённые общим свойством, например инертные газы, металлы, радиоактивные элементы. Это аналог семейств, родов и классов в биологии. Между элементами можно усмотреть родство как в филогенетическом дереве живых организмов.

Но что из того, что элементы не переходят друг в друга в химических реакциях? Доказывает ли их дискретное существование Творца? Никому не приходит в голову использовать это как теологический аргумент креационизма. Потому что из разнообразия кирпичиков материи не следует мировоззренческих выводов. А если бы кто-то и попытался сделать на это ста

Если верующий находит разночтения в этих книгах, не стоит торопиться встать на позицию фидеизма – вера вопреки разуму, разум дан нам для согласования обеих книг, хотя не на все вопросы мы сразу найдём ответы.

Если верующий находит разночтения в этих книгах, не стоит торопиться встать на позицию фидеизма – вера вопреки разуму, разум дан нам для согласования обеих книг, хотя не на все вопросы мы сразу найдём ответы. Человек в филогенетическом дереве биологии занимает место между шимпанзе и гориллой.

Человек в филогенетическом дереве биологии занимает место между шимпанзе и гориллой. У святых отцов встречаются высказывания, утверждающие, что человек был животным до того как Бог «вдунул в лице его дыхание жизни» (Быт. 2:7).

У святых отцов встречаются высказывания, утверждающие, что человек был животным до того как Бог «вдунул в лице его дыхание жизни» (Быт. 2:7).