История создания датчика движения: Первый прибор для обнаружения движения был изобретен немецким физиком Генрихом Герцем...

Состав сооружений: решетки и песколовки: Решетки – это первое устройство в схеме очистных сооружений. Они представляют...

История создания датчика движения: Первый прибор для обнаружения движения был изобретен немецким физиком Генрихом Герцем...

Состав сооружений: решетки и песколовки: Решетки – это первое устройство в схеме очистных сооружений. Они представляют...

Топ:

Устройство и оснащение процедурного кабинета: Решающая роль в обеспечении правильного лечения пациентов отводится процедурной медсестре...

Когда производится ограждение поезда, остановившегося на перегоне: Во всех случаях немедленно должно быть ограждено место препятствия для движения поездов на смежном пути двухпутного...

Основы обеспечения единства измерений: Обеспечение единства измерений - деятельность метрологических служб, направленная на достижение...

Интересное:

Средства для ингаляционного наркоза: Наркоз наступает в результате вдыхания (ингаляции) средств, которое осуществляют или с помощью маски...

Берегоукрепление оползневых склонов: На прибрежных склонах основной причиной развития оползневых процессов является подмыв водами рек естественных склонов...

Отражение на счетах бухгалтерского учета процесса приобретения: Процесс заготовления представляет систему экономических событий, включающих приобретение организацией у поставщиков сырья...

Дисциплины:

|

из

5.00

|

Заказать работу |

|

|

|

|

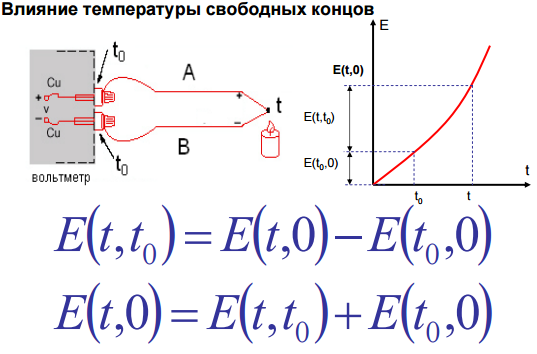

Развиваемая термоЭДС зависит от значения обеих температур t и t0, причем она увеличивается с ростом разности (t - t0). В силу этого термоЭДС термопары условно обозначается символом E(t, t0).

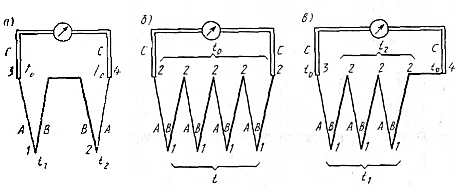

Рис. 1. Цепи термопар:

а — соединение двух проводников; б, в — варианты включения третьего проводника; г, д варианты включения измерительного прибора ИП

Для понимания дальнейшего материала обратимся к «теореме о третьем проводнике». Суть ее (без доказательства) следующая: включение в цепь термопары третьего проводника из любого материала «С» (на всех схемах он изображен волнистой линией) не вызывает искажения термоЭДС, если температуры мест присоединения этого проводника одинаковы. Поэтому термоЭДС, развиваемые в схемах (рис. 1, б, в), будут одинаковыми, если только будут равны между собой температуры t' и t", т.е. при соблюдении условия t' = t". На основании изложенного можно представить два способа включения измерительного прибора (ИП) в цепь термопары: в разрыв свободных концов (рис. 1, г) или в разрыв электрода (рис. 1, д).

Способы соединения ТЭП

Соединяя различным образом между собой термоэлектрические преобразователи, можно для конкретных задач измерения значительно улучшить точность.

Так, при необходимости измерения непосредственно разности температур используется дифференциальный способ соединения ТЭП, показанный на рисунке 14.134 а. Здесь оба конца 1 и 2 ТЭП являются рабочими и каждый из них погружается соответственно в среду с температурой t1 и t2. Нейтральные концы 8 и 4 должны иметь одинаковые температуры t0. По развиваемой в контуре термоЭДС Е(t1 t2) определяют разность температур t1 - t2, используя соответствующий участок градуировочной кривой или таблицы ТЭП. Этот участок градуировки определяют измерением одной из температур t2 или t1.

|

|

Если температура t измеряемого объекта незначительно отличается от температуры t0 свободных концов ТЭП, то используется термобатарея (рисунок 14.134 б), представляющая собой систему из п последовательно включенных ТЭП. Спаи, имеющие температуру t, являются рабочими и располагаются в объекте измерения, а свободные концы, имеющие температуру t0, располагаются вне объекта. Суммарная термоЭДС в контуре термобатареи в п раз больше, чем в отдельном ТЭП, т. е. равна  , благодаря чему увеличивается чувствительность измерения. Термобатареи, собранные в соответствии со схемой рисунка 14.134 в. называют дифференциальными преобразователями, с помощью которых измеряют малую разность температур. Здесь спаи 1 и 2 являются рабочими и располагаются в средах соответственно с температурой t1 и t2, а спаи 3 и 4 - нейтральные с одинаковой температурой t0. Результирующая термоЭДС. здесь равна

, благодаря чему увеличивается чувствительность измерения. Термобатареи, собранные в соответствии со схемой рисунка 14.134 в. называют дифференциальными преобразователями, с помощью которых измеряют малую разность температур. Здесь спаи 1 и 2 являются рабочими и располагаются в средах соответственно с температурой t1 и t2, а спаи 3 и 4 - нейтральные с одинаковой температурой t0. Результирующая термоЭДС. здесь равна  .

.

Требования к материалам ТЭП, стандартные ТЭП, уравнение термопары.

Два любых разнородных проводника могут образовать термопару, но не любая термопара может использоваться для практических температурных измерений. К материалам для термопар (термоэлектродным материалам) предъявляется ряд требований: жаропрочность, химическая стабильность, воспроизводимость материалов (для обеспечения взаимозаменяемости термопар), заключающаяся в одинаковой зависимости термоЭДС термопары от температуры.

Стандартные ТЭП

ТВР (А) — вольфрамрений-вольфрамрениевые;

ТПР (В) — платинородий-платинородиевые;

ТПП (S, R) — платинородий платиновые;

ТХА (К) — хромель-алюмелевые;

TXK (L) — хромель-копелевые;

ТХК (Е) — хромель-константановые;

THH (N) — никросил-нисиловые;

ТМК (T) — медь-константановые;

ТЖК (J) — железо-константановые.

|

|

|

Особенности сооружения опор в сложных условиях: Сооружение ВЛ в районах с суровыми климатическими и тяжелыми геологическими условиями...

Наброски и зарисовки растений, плодов, цветов: Освоить конструктивное построение структуры дерева через зарисовки отдельных деревьев, группы деревьев...

Эмиссия газов от очистных сооружений канализации: В последние годы внимание мирового сообщества сосредоточено на экологических проблемах...

История развития пистолетов-пулеметов: Предпосылкой для возникновения пистолетов-пулеметов послужила давняя тенденция тяготения винтовок...

© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.

Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!