Приемосдаточные испытания

Пример приемо - сдаточных испытаний: Экраны для рентгеноскопии и флюорографии (по ГОСТ 27047-86)

Экраны для рентгеноскопии и флюорографии (далее - экраны) предназначенны для использования в стационарных, передвижных и переносных рентгенодиагностических установках, во флюорографах, а также в усилителях рентгеновского изображения (УРИ) со световым электронно-оптическим преобразователем (ЭОП).

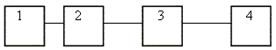

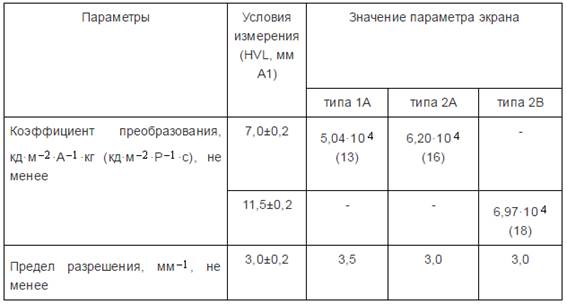

Основные параметры экранов должны соответствовать параметрам, которые указанны на рисунке 1.

Рисунок 1 – Основные параметры экранов

Спектральный состав излучения экрана характеризуют длинами волн, соответствующими максимум полосы излучения  , ее коротковолновой

, ее коротковолновой  и длинноволновой

и длинноволновой  границами (см. рисунок 2). При наличии в спектре нескольких полос нормируют отношение их интенсивностей при определенных длинах волн. Требования к

границами (см. рисунок 2). При наличии в спектре нескольких полос нормируют отношение их интенсивностей при определенных длинах волн. Требования к  , отношению интенсивностей при определенных длинах волн и точности их измерения устанавливают в технических условиях на экраны конкретного типа.

, отношению интенсивностей при определенных длинах волн и точности их измерения устанавливают в технических условиях на экраны конкретного типа.

Рисунок 2 - Определение характеристик спектра излучения экрана

Проверку  отношения интенсивностей проводят на установке (рисунок 3), в состав которой входят:

отношения интенсивностей проводят на установке (рисунок 3), в состав которой входят:

источник излучения (рентгеновский аппарат) с плавной регулировкой тока, обеспечивающий требуемое напряжение на трубке в течение времени, необходимого для регистрации спектра;

экран;

монохроматор;

фотоэлектронный умножитель (ФЭУ), чувствительный во всей видимой области излучения;

блок питания ФЭУ;

регистрирующее устройство.

Рисунок 3 - Блок-схема установки для измерения спектрального состава излучения экранов:

1 - источник излучения (рентгеновский аппарат); 2 - экран; 3 - монохроматор; 4 - фотоэлектронный умножитель (ФЭУ); 5 - блок питания ФЭУ; 6 - регистрирующее устройство.

Установка должна быть предварительно отградуирована по длинам волн и по энергиям. Анодное напряжение на рентгеновской трубке и дополнительный фильтр выбирают такими, чтобы  возбуждающего рентгеновского излучения находился от 2 до 10 мм А1.

возбуждающего рентгеновского излучения находился от 2 до 10 мм А1.

Спектр излучения с учетом спектральной чувствительности установки представляют графически. По графику определяют все длины волн, характеризующие спектр, а также требуемое соотношение интенсивностей полос излучения.

Проверку яркости свечения экранов проводят на установке (рисунок 2), в состав которой входят источник излучения (рентгеновский аппарат), экран (при необходимости с защитным стеклом), яркомер (фотометр) - приемник излучения с регистрирующим устройством, позволяющий измерять яркость светящейся поверхности (спектральная чувствительность приемника должна соответствовать спектральной чувствительности глаза человека в условиях дневного зрения).

Рисунок 2 - Блок-схема установки для измерения яркости свечения экранов

1 - источник излучения (рентгеновский аппарат); 2 - экран, яркость которого измеряется; 3 - яркомер (фотометр)

При измерении яркости свечения экран возбуждается "на просвет", т.е. возбуждающее рентгеновское излучение падает на экран со стороны его подложки. Анодное напряжение на трубке должно быть от 70 до 90 кВ, а ток и дополнительную фильтрацию возбуждающего излучения выбирают из условий получения яркости свечения, значение которой может быть измерена с необходимой точностью. Рентгеновская трубка и экран должны быть расположены по отношению друг к другу таким образом, чтобы фокусное пятно рентгеновской трубки находилось на линии, проходящей через центр экрана перпендикулярно к его поверхности, на расстоянии, обеспечивающем равномерность поля возбуждения, но не менее 1000 мм.

Количественную оценку яркости свечения экрана проводят при помощи яркомера (фотометра). Измеряют яркость свечения контрольного образца экрана и испытываемого экрана при одинаковых условиях возбуждения. Для этого экраны размещают последовательно один на место другого или крепят рядом друг с другом. В последнем случае перед измерением яркости следует убедиться в том, что интенсивность возбуждающего излучения в месте расположения обоих экранов одинакова. Предпочтительным является метод измерения яркости при последовательном размещении одного экрана на месте другого.

Яркость свечения контрольного образца экрана определяют не менее чем в четырех различных точках экрана. За меру яркости принимают среднее арифметическое значение показаний прибора. Яркость свечения испытываемого экрана определяют на четырех его сторонах на расстоянии от 2 до 5 см от края экрана. В соответствии с требованиями п.2.7 разность минимального и максимального значений яркости не должна превышать 5% максимального значения. На основании полученных данных вычисляют среднее арифметическое значение показаний яркомера, относящихся к испытываемому экрану.

Яркость свечения испытываемого экрана Bf в процентах вычисляют по формуле:

%, (1)

%, (1)

где nf - среднее арифметическое значение показаний яркомера, относящихся к испытываемому экрану;

n0 - среднее арифметическое значение показаний яркомера, относящихся к контрольному образцу.

Проверку коэффициента преобразования (ГОСТ 27047 – 86 п.2.8) проводят путем измерения стандартной яркости свечения экрана и мощности экспозиционной дозы применяемого при возбуждении рентгеновского излучения в месте расположения экрана. Коэффициент преобразования экрана  в кд·м-2·А-1·кг (кд·м-2·Р-1·с) определяют по формуле:

в кд·м-2·А-1·кг (кд·м-2·Р-1·с) определяют по формуле:

, (2)

, (2)

где Bst - стандартная яркость свечения экрана, кд·м  ;

;

P - мощность экспозиционной дозы в месте расположения экрана, А·кг-1 (Р·с-1).

Для определения коэффициента преобразования используют установку, включающую:

рентгеновский аппарат;

устройство для крепления экрана (при необходимости с защитным стеклом);

дозиметр, позволяющий проводить измерения мощностей доз в области энергий квантов от 30 до 120 кэВ от 3·10-7 до 3·10-6 А·кг-1

(от 10-3до 10-2 Р·с-1);

фотометр, позволяющий измерять стандартную яркость от 10-2 до

10-3 кд·м-2.

Мощность экспозиционной дозы определяют дозиметром в месте расположения экрана. Экран при этом должен быть удален. Мощность дозы выражают в А·кг-1 (Р·с-1). За мощность дозы принимают среднее арифметическое трех измерений.

Проверку послесвечения (по ГОСТ 27047 – 86 п. 2.9) проводят осциллографическим (количественным) или визуальным (качественным) методами.

При осциллографическом методе для возбуждения экрана используют рентгеновский импульсный аппарат. Приемником света служит фотоэлектронный умножитель. Длительность импульса, генерируемого аппаратом, должна обеспечивать полное разгорание люминесценции экрана, форма заднего фронта импульса должна обеспечивать его затухание до 2-3% не более чем на 10 мс. Частота следования импульсов должна быть такой, чтобы промежуток времени между импульсами был более 40 мс. При измерении послесвечения рентгеновское излучение должно падать на экран со стороны подложки.

На экране осциллографа получают кривую изменения интенсивности люминесценции во время действия импульса рентгеновского излучения и после его прекращения. На нисходящей части кривой, соответствующей стадии затухания люминесценции, при увеличении вертикальной развертки в 10 раз измеряют значение сигнала, отвечающего 40 мс с момента прекращения возбуждения, и выражают его в процентах по отношению к максимальному значению сигнала.

Визуальное (качественное) сравнение послесвечения испытываемого экрана и контрольного образца проводят на установке, в состав которой входят рентгеновский аппарат и устройство для размещения одновременно испытываемого экрана и контрольного образца.

Для проведения качественной оценки испытываемый экран и контрольный образец размещают рядом светящейся стороной к наблюдателю. Испытываемый экран закрывают сверху непрозрачным шаблоном с вырезом, размер которого равен размеру контрольного образца. Наблюдатель адаптируется в полной темноте не менее 5 мин. Затем экраны возбуждают рентгеновским излучением не менее 2 мин, адаптация глаза при этом не должна нарушаться. Немедленно после прекращения возбуждения яркость послесвечения испытываемого экрана сравнивают с яркостью послесвечения контрольного образца. Наблюдение за послесвечением продолжают в течение 4-6с, отмечая, остается ли яркость свечения испытываемого экрана больше (большее послесвечение) или меньше (меньшее послесвечение), чем у контрольного образца.

Проверку предела разрешения по п.2.10 проводят визуальным способом при помощи свинцовой меры толщиной не менее 0,1 мм, на установке, в состав которой входят рентгеновский аппарат и устройство для размещения экрана за защитным стеклом.

Меру прижимают к подложке экрана со стороны падающего рентгеновского излучения. Качество рентгеновского излучения характеризуется  (3,0±0,2) мм А1 (анодное напряжение ~70 кВ, дополнительная фильтрация 2 мм А1). Мощность дозы в месте расположения миры должна быть (1,2±0,2) 10-5 А·кг-1 [(0,04±0,01) Р·с-1]. Изображение меры на экране рассматривают визуально при помощи лупы с увеличением 2-7х. Пределом разрешения экрана является максимальное число раздельно воспринимаемых штрихов меры на 1 мм.

(3,0±0,2) мм А1 (анодное напряжение ~70 кВ, дополнительная фильтрация 2 мм А1). Мощность дозы в месте расположения миры должна быть (1,2±0,2) 10-5 А·кг-1 [(0,04±0,01) Р·с-1]. Изображение меры на экране рассматривают визуально при помощи лупы с увеличением 2-7х. Пределом разрешения экрана является максимальное число раздельно воспринимаемых штрихов меры на 1 мм.

Допускается проверку предела разрешения экрана проводить фотографическим методом в сравнении с контрольным образцом соответствующего типа, (по ГОСТ 27047 – 86 п. 2.10) при визуальном способе проверки. Для этого получают снимки миры на пленке, используя испытываемый и контрольный образцы экранов в положении "передних экранов", в условиях, обеспечивающих получение плотности почернения фона (участка пленки за пределами миры) 1,2±0,2. При этом предел разрешения испытываемого экрана должен быть не хуже чем у контрольного.

Пример приемосдаточных испытаний: для системы сотовой радиотелефонной связи стандарта gsm при приемке и вводе в эксплуатацию законченного строительством объекта связи (на примере подсистемы базовых станций РД 45.151-2000)

Подсистема базовых станций (BSS) включает:

- контроллер базовых станций (BSC);

- транскодер (TCE);

- приемо-передающие базовые станции (BTS);

- антенны;

- устройство электропитания.

Таблица 2 – Перечень видов испытаний для подсистемы базовых станций

| Вид испытаний

| Объект испытаний,

перечень проводимых испытаний

|

| Подсистема базовых станций (bsS)

|

| 1 Измерение параметров передатчиков базовых станций

| Измерение средней выходной мощности радиопередающих устройств

|

| Измерение центральной частоты излучения радиопередающих устройств

|

| Измерение параметров спектра излучения радиопередающих устройств

|

| 2 Проверка оборудования базовых станций

| Проверка функционирования системы электропитания базовых станций

|

| Проверка перезагрузки контроллера базовых станций вместе с элементами радиосети

|

| 3 Проверка зоны радиопокрытия территории

| Контроль зоны радиопокрытия территории

|

1. Измерение параметров радиопередающих устройств подсистемы базовых станций

1.1. Общие положения

Радиоэлектронные средства (РЭС) подсистемы базовых станций (BSS) включают в себя приемо-передатчики базовых станций. При испытаниях РЭС BSS контролируются следующие параметры излучений, установленные для них разрешительными документами ГКРЧ России и Главгоссвязьнадзора России:

1. средняя мощность;

2. центральная частота спектра излучения;

3. ширина необходимой полосы частот;

4. уровни внеполосных излучений.

Методы и средства измерений параметров излучения радиопередающих устройств при испытаниях выбираются с учетом требований к погрешностям измерений, установленным в настоящем документе, а также возможности реализации соответствующего метода.

Измеренные значения параметров излучений радиопередающих устройств базовых станций должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 50016-92, ГОСТ Р 50657-94 и эксплуатационной документации.

Испытания должны проводиться при нормальных климатических условиях (ГОСТ 16019-78):

- температура окружающего воздуха от + 15°С до 35°С;

- относительная влажность от 45 до 75 %;

- атмосферное давление от 0,86´105 до 1,06´105 Па (от 650 до 800 мм рт. ст.).

Допустимы следующие отклонения результатов от номинального значения:

- средней мощности радиоизлучения в рабочем диапазоне частот при КСВ < 1.5 - не более 2 дБ;

- центральной частоты спектра радиоизлучения базовых станций - ±FБС ´20´10-6 Гц,

где FБС – присвоенная частота передатчика базовой станции;

- ширины необходимой полосы радиочастот – не более + 20 %;

- относительных уровней радиоизлучений – не более + 3 дБ.

В отдельных случаях при необходимости выявления источника помех по требованию службы Госсвязьнадзора России радиопередающие устройства BSS могут подвергаться стендовым испытаниям (предустановочным испытаниям), проводимым владельцем РЭС в присутствии представителей Госсвязьнадзора России.

В случае если конструкция испытуемого оборудования и особенности его установки не позволяют произвести подключение измерительных приборов, то протоколы требуемых измерений допускается заменить протоколами фирмы-изготовителя, заводскими паспортами на РЭС или протоколами предустановочных испытаний. Протоколы заводских испытаний (паспорта) представляются на каждое РЭС.

Измерение параметров излучений радиопередающих устройств базовых и радиорелейных станций производятся по схемам рис. 1.1 а, б и 1.2.

При проведении измерений по схемам рис.1.1 а и б через СВЧ устройство соединения (4)к выходу радиопередающего устройства (1) или направленного ответвителя (2) подключается одно из средств измерений (5,6,7).

Допускается применение устройств (средств измерений), совмещающих в себе функции внешнего тестирующего оборудования и любой комбинации измерительных приборов (5,6,7).

| 1 – радиопередающее устройство

2 – встроенный направленный ответвитель

3 – антенна радиорелейной станции

4 – СВЧ устройство соединения (СВЧ кабель, аттенюатор)

5 – измеритель поглощаемой мощности

6 – частотомер

7 – анализатор спектра

|

| Рисунок 1.1а - Измерение параметров излучений радиопередающих устройств базовых и радиорелейных станций

|

| 1 - радиопередающее устройство

4 - СВЧ устройство соединения (СВЧ кабель, аттенюатор)

5 - измеритель поглощаемой мощности

6 - частотомер

7 – анализатор спектра

|

| Рисунок 1.1б - Измерение параметров излучений радиопередающих устройств базовых и радиорелейных станций

|

1.2. Измерение средней мощности радиопередающих устройств

Измерение среднеймощности радиопередающего устройства базовой станции производится с помощью анализатора спектрапо схемам рис.1.1б или 1.2 последовательно на каждой из присвоенных данной базовой станции частот (частотном канале), номинальные значения которых устанавливаются разрешительным документом. Радиопередатчики всех остальных частотных каналов при этом должны быть выключены. Измеряемый радиопередатчик инициируется для канала BCCH (один из 8 слотов; остальные слоты не загружаются).Измерения производятся анализатором спектра семейства HP 859x аналогичным по техническим возможностям и характеристикам, или другими средствами измерений (СИ) по методике, приведенной в инструкции по эксплуатации используемых СИ с учетом ГОСТ Р 50842-95.

1 - радиопередающее устройство;

2 - СВЧ устройство соединения (СВЧ кабель, аттенюатор);

3 - измеритель проходящей мощности;

4 - эквивалент антенны.

Рисунок 1.2 - Измерение среднеймощности радиопередающего устройства базовой станции

Средняя мощность радиопередающего устройства базовой станции, указанная в разрешительном документе, измеряется на выходном разъеме шкафа приемо-передатчиков базовой станции, к которому подключен антенно-фидерный тракт (кабель снижения от антенны).

В случае, если в разрешительном документе на использование частот нормируется мощность излучения на входе антенны базовой станции, то измерение средней мощности излучения радиопередающего устройства базовой станции производится на разъеме кабеля, соединяющего приемопередатчик базовой станции с устройством грозозащиты. Измеренное значение средней мощности пересчитывается на вход антенны базовой станции через суммарное значение ослабления сигнала устройством грозозащиты и затухание в кабеле снижения, рассчитываемое по проектной длине кабеля снижения и паспортных характеристик затухания в нем.

Результаты испытаний считаются удовлетворительными, если измеренная средняя мощность излучения радиопередающего устройства базовой станции (мощность на входе антенны) не превышает значения, указанного в разрешительном документе на частоты Главгоссвязьнадзора России, более, чем на 2 дБ.

1.3. Измерение центральной частоты спектра излучения.

Измерение центральной частоты спектра излучения радиопередающего устройства базовой станции производится по схемам рис.1.1а,б с помощью анализатора спектра.

Анализатор спектра устанавливается в режим накопления. Полоса обзора выбирается в диапазоне 300 – 600 кГц. Уровень ослабления входного сигнала устанавливается на анализаторе спектра таким образом, чтобы высота изображения спектра занимала не менее 75% рабочей зоны экрана. Накопление результатов измерения спектра выходного сигнала передатчика производится в течение 15 секунд наблюдения (не менее 200 циклов развертки анализатора спектра с длительностью каждого цикла 75 мс).Результат измерения считывается с экрана анализатора спектра.

При использовании анализаторов спектра, которые не обладают функциями измерения частоты и мощности, допустимо производить вместо указанного измерения оценку центральной частоты спектра излучения радиопередатчика БС по полученной ограничительной линии спектра выходного сигнала радиопередатчика. Для этого с помощью маркера по анализатору спектра определяются значения частот, соответствующие снижению уровня до – 30 дБ по обе стороны от центральной частоты в режиме “дельта маркера = 0”. Оценка центральной частоты находится как среднее значение этих двух частот.

При оценке центральной частоты с помощью частотомера необходимо настроить частотомер на центральную частоту сигнала измеряемого передатчика. Результат измерений усреднить по нескольким циклам измерения за время измерения не менее 15 секунд.

Результат испытания считается удовлетворительным, если отклонение измеренного (оцененного) значения центральной частоты спектра излучения находится в пределах ±FБС*20*10-6 Гц от присвоенного значения частоты излучения, установленного в разрешительном документе Главгоссвязьнадзора России.

1.4. Измерение ширины спектра полезного сигнала и внеполосных излучений

Измерение ширины полосы полезного сигнала, уровней внеполосных излучений радиопередающего устройства базовой станции проводится с помощью анализатора спектра по схемам рис.1.1а,б при разрешенной мощности излучения радиопередающего устройства. Все слоты активизированы.

Для измерения ширины спектра излучения радиопередающего устройства базовой станции производится фиксация и запоминание в памяти анализатора спектра не менее трех отсчетов, взятых последовательно в течение ³ 15 секунд (каждый) наблюдения (не менее 200 циклов развертки анализатора спектра с длительностью каждого цикла 75 мс и полосой обзора 300 - 600 кГц). Для анализаторов спектра, не имеющих функции запоминания изображений, спектрограммы снимаются с экрана (фотографируются, копируются на светопрозрачный материал) с указанием всех установленных на анализаторе спектра режимов (центральная частота развертки, полоса обзора, время анализа, постоянная времени (полоса пропускания) ВЧ и НЧ фильтров).

Измерение ширины полосы полезного сигнала осуществляется в режиме анализа огибающей спектра маркерным методом (в соответствии с инструкцией по эксплуатации анализатора спектра) на измерительном уровне "Х" относительно "нулевого уровня", за который принимается уровень сигнала на центральной частоте спектра излучения радиопередающего устройства. При этом на анализаторе спектра при анализе спектра в полосе f = 0 - 1800 кГц устанавливается ширина полосы ВЧ фильтра (RBF) равная 30 кГц, а при анализе спектра за пределами этой полосы - 100 кГц. Для НЧ фильтра (VBF) ширина полосы устанавливается равной 1 кГц. Уровень ослабления входного сигнала (ATT) устанавливается на анализаторе спектра таким образом, чтобы высота изображения спектра занимала не менее 75% рабочей зоны экрана.

В соответствии с ГОСТ Р 50016-92 для исследования спектра излучений радиопередающих устройств базовых станций установлены измерительные уровни:

Х = - 3 дБ; Х = - 30 дБ; Х = - 40 дБ; Х = - 50 дБ; Х = - 60 дБ.

Уровень излучений на 2-й и 3-й гармониках сигнала не должен превышать соответственно - 55 дБ, - 65 дБ.

Измерения уровней внеполосных излучений должны проводиться при том же ослаблении аттенюатора(ATT), что был установлен при измерении параметров спектра излучения радиопередатчика базовой станции.

Результаты измерений параметров ширины спектра полезного сигнала и внеполосных излучений вычисляются при обработке спектрограмм, при этом за результат измерения ширины полосы спектра сигнала, уровня и ширины спектра внеполосных и побочных излучений принимаются их максимальные значения, зафиксированные при измерениях.

Фактические значения измеренныхуровней излучений не должны более, чем на 20% (в соответствии с ГОСТ Р 50016-92) превышать ограничительную линию спектра, определяемую Рекомендациями ETSI GSM 05.05, приведенную нарис.1.4 и в табл. 1.4).

Таблица 1.4 - Параметры ограничительной линии спектра

| Уровень

мощности,

дБм

| Максимальный относительный уровень (дБ) при отстройке

|

| ± 100

кГц

| ± 200 кГц

| ± 250

кГц

| ± 400

кГц

| ± (600… <1200) кГц

| ± (1200… <1800) кГц

| ± (1800… <6000) кГц

| ± (>6000) кГц

|

| ³ 43

| + 0,5

| - 30

| - 33

| - 60

| - 70

| - 73

| - 75

| - 80

|

|

| + 0,5

| - 30

| - 33

| - 60

| - 68

| - 71

| - 73

| - 80

|

|

| + 0,5

| - 30

| - 33

| - 60

| - 66

| - 69

| - 71

| - 80

|

|

| + 0,5

| - 30

| - 33

| - 60

| - 64

| - 67

| - 69

| - 80

|

|

| + 0,5

| - 30

| - 33

| - 60

| - 62

| - 65

| - 67

| - 80

|

| £ 33

| + 0,5

| - 30

| - 33

| - 60

| - 60

| - 63

| - 65

| - 80

|

Рисунок 1.4 - Ограничительная линия спектра модулированного сигнала GSM 900 и GSM 1800

2 Проверка оборудования базовых станций

2.1 Проверка функционирования системы электропитания базовых станций.

Порядок проведения испытаний:

- отключить ЭПУ от энергосети переменного тока;

- убедиться, что оборудование BTS перешло на электропитание от резервного источника (аккумуляторных батарей) без прерывания предоставления услуги связи в реальном масштабе времени и напряжение находится в пределах +/- 20% от номинального;

- проверить по показаниям измерительного прибора (встроенного или внешнего), что резервный источник электропитания в течение расчетного времени (для аккумуляторных батарей - минимум 1 час) поддерживает электропитание станции;

- подключить ЭПУ к энергосети переменного тока;

- убедиться, что оборудование BTS перешло на электропитание от ЭПУ без прерывания предоставления услуги связи в реальном масштабе времени и напряжение на выходе ЭПУ находится в пределах +/- 20% от номинального;

- проверить, что происходит заряд аккумуляторных батарей.

Результаты испытаний считаются удовлетворительными, если при пропадании электропитания от сети переменного тока происходит переход оборудования BTS на электропитание от резервного источника (без прерывания предоставления услуги связи в реальном масштабе времени), который поддерживает электропитание в течение заданного времени.

2.2 Проверка возможности перезагрузки контроллера базовых станций вместе с элементами радиосети.

До начала проверки необходимо при помощи соответствующих директив оператора убедиться в том, что:

- система связи функционирует нормально;

- радиосеть в нормальном состоянии;

- система сигнализации фиксирует текущие аварийные сообщения.

Порядок проведения испытаний:

- инициировать перезагрузку системы соответствующими директивами;

- произвести наблюдение за процессом перезагрузки на экране сервисного монитора;

- осуществить по окончании перезагрузки вызов от абонента А к абоненту В;

- убедиться в нормальном качестве речевого сообщения;

- осуществить отбой со стороны абонента А;

- проверить наличие аварийных сообщений от BSC и BTS;

- убедиться, что соответствующие аварийные сообщения зафиксированы в OMC.

Результаты испытаний считаются удовлетворительными, если все модули базовой станции и радиосети установились в состояние, которое имело место до перезагрузки BSC, вызов, произведенный после перезагрузки, успешен и качество речевого соединения удовлетворительно.

3 Контроль зоны радиопокрытия территории.

Порядок проведения испытаний:

- согласовать направления, по которым будут проводиться измерения;

- провести в точках выбранных направлений измерения уровня сигнала приема с использованием специальных тестовых мобильных телефонов, фиксирующих уровень сигнала приема (уровень сигнала приема должен быть не ниже уровня, определенного в “Технических требованиях на оборудование СПС, внедряемых на сетях ТФОП России”). Количество точек измерения зависит от площади территории, охватываемой сетью.

Результаты испытаний считаются удовлетворительными, если зона радиопокрытия соответствует территории, указанной в проекте сети связи.

Рисунок 4.18. Схема проведения испытаний

Определения испытаний и испытательной лаборатории даны в п.4.1. Испытательные лаборатории (в процессе сертификации третьей стороной) имеют право проводить испытания при условиях независимости от поставщика, потребителя и объекта сертификации, официального признания компетентности лаборатории, испытываемая продукция (показатели), входит в область аккредитации лаборатории.

Аккредитация испытательной лаборатории - это официальное признание уполномоченным органом, компетентности испытательной лаборатории проводить конкретные испытания или в определенной области деятельности конкретные виды испытаний.

Этот термин применяется к признанию как технической компетентности и объективности, так и только к технической компетентности. В отличие от зарубежных стран, где лаборатории аккредитованы как независимые, в России проводится аккредитация лабораторий на техническую компетентность. Аккредитация только на техническую компетентность осуществляется, если испытательная лаборатория является зависимой, т. е. она создана как структурное подразделение предприятия (организации). Тогда сертификационные испытания в ней проводятся при участии либо независимого эксперта, либо независимого лица из органа по сертификации. На схеме показана структура испытательной лаборатории.

Аттестация испытательной лаборатории - проверка лаборатории с целью определения ее соответствия установленным требованиям, критериям аккредитации.

Эта процедура предшествует аккредитации и представляет собой оценку лаборатории по определенным параметрам и критериям в соответствии с предъявляемыми к ней общими требованиями. Требования регулируются государственными стандартами, положения которых гармонизированы с учетом соответствующих Руководств ИСО/МЭК и европейских стандартов относящихся к деятельности испытательных лабораторий (стандарты серии EN 45001, EN 45002, EN 45003).

Лаборатория, удовлетворяющая требованиям государственного стандарта ГОСТ Р 5100.3-96 и дополнительными требованиями конкретной отрасли по ее заявлению имеет право на аккредитацию.

Процедура аккредитации состоит из пяти этапов (Рекомендации по аккредитации Р. 50.4.001-96 "Порядок проведения работ по аккредитации органом по сертификации испытательных и измерительных лабораторий"):

1. Рассмотрение заявки на аккредитацию (со всеми необходимыми документами).

2. Экспертиза документов.

3. Аттестация заявителя.

4. Принятие решения об аккредитации.

5. Инспекционный контроль аккредитующего органа.

Аккредитованная испытательная лаборатория должна поддерживать свое соответствие требованиям государственного стандарта ГОСТ Р 5100.3-96 и критериям, которые применялись аккредитующим органом при ее аккредитации.

В системе сертификации ГОСТ Р на 1999 год аккредитовано около 3600 лабораторий; в 1998 году - 1800 лабораторий, из них 55 зарубежных. Из общего числа более 270 занимаются испытаниями продукции машиностроения, более 300- электротехнических приборов, 350- - сырья и материалов, 700 - продуктов питания и сельхозсырья, 40- товаров легкой промышленности и 130 - прочих изделий.

D. Примеры и особенности сертификационных испытаний

D. Примеры и особенности сертификационных испытаний

Общие положения

1.1. Сертификации подлежат все технические средства электросвязи (ТСЭ), предназначенные для применения на взаимоувязанной сети связи (ВСС) Российской Федерации.

Шифровальные средства, закрытые системы и комплексы телекоммуникаций, предназначенные для защиты информации при передаче ее по каналам связи, подлежат также отдельной сертификации в ФАПСИ и Гостехкомиссии.

1.2. Задачей в области сертификации средств электросвязи является установление факта соответствия технических параметров средств связи техническим требованиям сетей связи, входящих в ВСС России, требованиям ГОСТов и рекомендаций МККТТ, МККР, МСЭ.

1.3. Сертификация средств электросвязи осуществляется посредством организации системы обязательной сертификации "Электросвязь", устанавливающей правила и порядок:

организации процесса сертификации, начиная с подачи заявки и кончая выдачей сертификата;

использования, при необходимости, технических условий на средства электросвязи, включаемые в ВСС;

проведения комплекса испытаний различных средств электросвязи по программам и методикам, утверждаемым органом сертификации, и выдачи сертификата соответствия;

признания сертификатов соответствия, выданных Органами по сертификации однородной продукции других стран или организаций.

1.4. Сертификационные испытания ТСЭ проводятся на соответствие техническим требованиям ВСС в соответствии с п. 3.1 настоящих "Основных положений...":

на изделиях, конструкциях, поставляемых потребителю - заказчику из серийной партии (серии) установившегося производства для отечественных производителей ТСЭ и продукции, предполагаемой к поставке по контракту с зарубежными поставщиками;

после внесения изменений в схему, конструкцию, технологию изготовления ТСЭ.

1.5. Количество изделий, представляемых на испытания, определяется нормативными документами, а в случае отсутствия таких указаний - Органом по сертификации.

1.6. При сертификации осуществляется комплекс действий, в результате которых посредством специального документа - сертификата и знака соответствия подтверждается, что продукция соответствует требованиям ВСС России (сети связи общего пользования).

1.7. Работа по подготовке и проведению сертификации включает:

решение по заявке;

разработку и заключение договора или контракта на сертификацию данной продукции;

испытание сертифицируемой продукции;

решение о выдаче сертификата соответствия (далее - сертификата) и права на использование знака соответствия;

контроль соответствия параметров изделия требованиям на него в период действия сертификата (организация контроля за стабильностью технических параметров ТСЭ);

информацию о результатах сертификации.

1.8. Испытания для сертификации проводятся в сертификационных центрах (лабораториях), аккредитованных Министерством связи Российской Федерации и Госстандартом Российской Федерации.

Центром (лабораторией) сертификационных испытаний может быть государственное предприятие Минсвязи Российской Федерации, а также предприятие другой формы собственности, прошедшее аккредитацию на компетентность и независимость от заинтересованных сторон - производителя (продавца) и покупателя (заказчика).

Официальное признание испытательных центров (лабораторий) удостоверяется приказом Министерства связи Российской Федерации как центрального органа в системе сертификации "Электросвязь" с указанием области деятельности испытательной лаборатории (центра).

1.9. Расходы на проведение сертификации включают в себя расходы на проведение сертификационных испытаний и стоимости самого сертификата.

Расходы на проведение испытаний являются платой за трудовые и материальные затраты на проведение собственно испытаний, а стоимость сертификата является платой за выход на рынок.

Размеры платы за испытания и сертификат соответствия определяются договорами, контрактами или протоколами согласования цены и предусматривают (по договоренности) оплату в рублях или СКВ в соответствии с Законом "О сертификации продукции и услуг".

Проверка специальных требований (внешние дестабилизирующие факторы и т.д.) оплачивается заказчиком специальных требований.

2. Структура системы сертификации "Электросвязь"

2.1. Организационную структуру системы сертификации техники связи Российской Федерации (рис. 1) образуют:

Центральный орган по сертификации средств электросвязи - Минсвязи России;

орган по сертификации технических средств электросвязи - отдел сертификации Минсвязи России;

центры и лаборатории сертификационных испытаний, аккредитованные и признанные в Системе.

2.2. Центральный орган по сертификации осуществляет следующие функции:

организует, координирует работу и устанавливает правила, процедуры и управление в возглавляемой им системе сертификации;

реализует обязательную сертификацию технических средств электросвязи;

разрабатывает и совершенствует организационные и технические документы Системы;

разрабатывает документы (положения), устанавливающие порядок сертификации технических средств;

утверждает программы и методики сертификационных испытаний;

взаимодействует с Госстандартом России по методологическим вопросам сертификации, аккредитации и признания полномочий сертификационных центров (лабораторий);

взаимодействует с соответствующими уполномоченными органами других стран по воп

, ее коротковолновой

, ее коротковолновой  и длинноволновой

и длинноволновой  границами (см. рисунок 2). При наличии в спектре нескольких полос нормируют отношение их интенсивностей при определенных длинах волн. Требования к

границами (см. рисунок 2). При наличии в спектре нескольких полос нормируют отношение их интенсивностей при определенных длинах волн. Требования к  , отношению интенсивностей при определенных длинах волн и точности их измерения устанавливают в технических условиях на экраны конкретного типа.

, отношению интенсивностей при определенных длинах волн и точности их измерения устанавливают в технических условиях на экраны конкретного типа.

возбуждающего рентгеновского излучения находился от 2 до 10 мм А1.

возбуждающего рентгеновского излучения находился от 2 до 10 мм А1.

%, (1)

%, (1) в кд·м-2·А-1·кг (кд·м-2·Р-1·с) определяют по формуле:

в кд·м-2·А-1·кг (кд·м-2·Р-1·с) определяют по формуле: , (2)

, (2) ;

; (3,0±0,2) мм А1 (анодное напряжение ~70 кВ, дополнительная фильтрация 2 мм А1). Мощность дозы в месте расположения миры должна быть (1,2±0,2) 10-5 А·кг-1 [(0,04±0,01) Р·с-1]. Изображение меры на экране рассматривают визуально при помощи лупы с увеличением 2-7х. Пределом разрешения экрана является максимальное число раздельно воспринимаемых штрихов меры на 1 мм.

(3,0±0,2) мм А1 (анодное напряжение ~70 кВ, дополнительная фильтрация 2 мм А1). Мощность дозы в месте расположения миры должна быть (1,2±0,2) 10-5 А·кг-1 [(0,04±0,01) Р·с-1]. Изображение меры на экране рассматривают визуально при помощи лупы с увеличением 2-7х. Пределом разрешения экрана является максимальное число раздельно воспринимаемых штрихов меры на 1 мм.