ЯЗЫКОЗНАНИЕ КАК НАУКА О ЯЗЫКЕ. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ЛИНГВИСТИКИ.

Языкознание (языковедение, лингвистика) – наука о естественном человеческом языке вообще и о всех языках мира как индивидуальных его представителях. Языкознание изучает природу языка, его функции, его внутреннюю организацию, закономерности развития.

ü Основным объектом языкознания является естественный язык человека, т.е. язык вообще и этнические языки (наряду с искусственными языками).

ü Предмет науки о языке составляют закономерности его устройства, функционирования, происхождения и развития, стилистические особенности.

Предпосылк и возникновения языкознания как науки:

ü необходимость освоения родного языка (необходимость в передаче накопленного опыта и человеческих знаний)

ü необходимость в письме

ü необходимость описания языка, если он изучается в качестве иностранного

ü необходимость толкования древних литературных памятников

ü создание искусственного интеллекта

Основные проблемы языкознания

Ø Проблема происхождения человеческого языка, его эволюции во времени и пространстве, соотношения между родственными языками.

· Этот круг вопросов решает сравнительно-историческое языкознание. (Основы заложены в начале 19 в. В работах Ф.Боппа, Р.К.Раска, Я.Грима, А.Х. Востокова). Данное направление решает проблемы, связанные с установлением генетического родства языков

Ø Проблема внутренней организации языка.

Язык - знаковая система состоящая из структурных элементов (единиц языка, их классов и пр.), которые комбинируются в соответствии с определенными правилами.

Данные вопросы изучаются структурной лингвистикой, в основе которой лежит учение Ф. де Соссюра о языковой системе знаков и ее месте среди других знаковых систем.

Ø Проблема взаимосвязи языка и мышления

Изучением этой проблемы занимается генеративная лингвистика. При этом изучается, что происходит в сознании человека, владеющего языком и использующего язык. Чтобы ответить на этот вопрос необходимо было изучение наблюдаемых, внешних языковых явлений (поверхностные языковые структуры) дополнить анализом внутренних, ментальных, психических структур (глубинные структуры). Это особенно важно в связи с необходимостью создания искусственного интеллекта, ведь, чтобы научить машину понимать человека, необходимо смоделировать те процессы человеческого мышления, которые связаны с порождением и пониманием речи.

Студент передал конспект преподавателю.

Конспект передан студентом преподавателю.

Преподаватель получил конспект от студента.

Конспект студента получен преподавателем.

Ø Проблема взаимосвязи языка и мышления

Когнитивная лингвистика занимается изучением когнитивных (мыслительных) процессов и ментальных структур, так или иначе связанных с языковой способностью человека и участвующих в порождении и понимании речи. Язык понимается не просто как отражение мира как такового, а как отражение такого мира, который увиден, осмыслен, интерпретирован человеческим сознанием.

Ø Проблема тождества и отдельности языков

· Изучением этой проблемы занимаются Социолингвистика – представляет собой изучение реальных живых диалектов в пространственном (в том числе социальном) и временном планах

· Ареальная лингвистика изучает распространение языковых явлений в пространственной протяженности и межъязыковом (междиалектном) взаимодействии

Языкознание общее и частное

| Общее языкознание

устанавливает общие черты всех языков. Например, звуки всех языков мира делятся на гласные и согласные; во всех языках мира есть местоимения

| Частное языкознание

изучает отдельные языки или группу родственных языков. Например, русский язык изучает русистика, английский – англистика, славянские языки – славистика

|

Языкознание синхроническое и диахроническое

| СИНХРОНИЧЕСКОЕ

описывает факты языка в какой-то момент его истории (как правило, факты современного языка)

| ДИАХРОНИЧЕСКОЕ

прослеживает развитие языка на протяжении определенного отрезка времени

|

Текст

ü В речевой деятельности создается текст

Текст – устное или письменное речевое произведение любой протяженности (от однословной реплики до целого рассказа, поэмы или романа). Во внутренней речи создается внутренний текст, т.е. речевое произведение, сложившееся в уме, но не воплотившееся в устной или письменной речи.

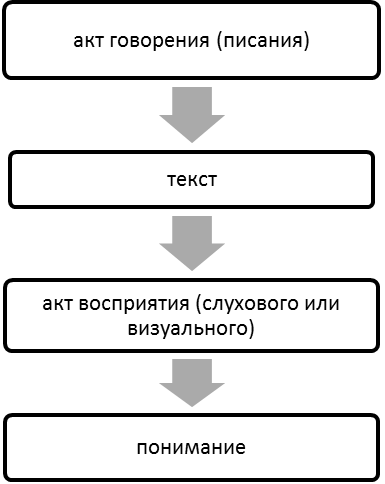

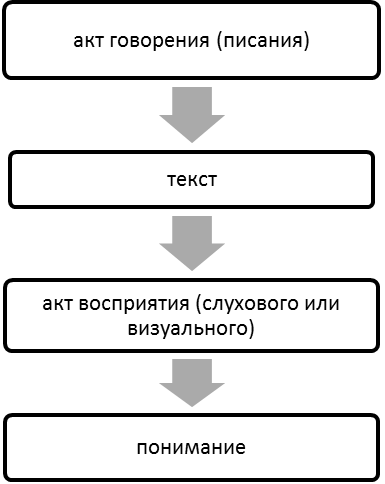

Структура речевого акта

Язык - Речь

ü Язык – средство общения

ü Речь – вид общения, производимого посредством языка

ü ЯЗЫК – это система единиц разных уровней (=инвентарь) плюс система правил функционирования этих единиц (=грамматика), в основном единая для всех, пользующихся данным языком.

ü РЕЧЬ – это совокупность всего сказанного и зафиксированного на данном языке

ü В языке – «набор» единиц общения и система правил их применения.

ü В речи – выбор из этого «набора» и реализация правил.

ЯЗЫК выступает как идеальная система (код), существующая в сознании его носителей.

РЕЧЬ является материальной стороной, реализацией определенного речевого кода.

«Оба эти предмета тесно между собой связаны и взаимно друг друга предполагают:

ЯЗЫК необходим, чтобы речь была понята и произвела свое действие,

РЕЧЬ необходима, чтобы установить язык». (Ф. де Соссюр)

Взаимосвязь языка и речи

· Речь базируется на языке. Люди говорят, используя известную им языковую систему.

· Язык обнаруживается благодаря речи. Чтобы изучить какой-либо язык, нужно слушать речь людей, говорящих на данном языке, и читать тексты, написанные на этом языке.

Различия языка и речи

ЯЗЫК

(это - знаковая система средств общения, которая существует в сознании людей)

РЕЧЬ

(это - реализация этой знаковой системы, в ней конкретизируется все, что есть в языке, она состоит из произносимых звуков, воспринимаемых слухом)

ЯЗЫК

· потенциален

Он только предлагает варианты, возможности

Маленький, крошечный, миниатюрный

РЕЧЬ

· реальна

Она является реализацией возможностей языка

Ø Маленький автомобиль

Ø Крошечный ребенок

Ø Миниатюрная статуэтка

ЯЗЫК

(т.к. процесс говорения и понимания протекает в коллективе)

РЕЧЬ

· индивидуальна (принадлежит конкретному человеку, носителю языка, отражает его личный опыт, в речи могут проявляться индивидуальные черты)

ЯЗЫК

· абстрактен (обозначает отвлеченные сущности понятия, поля)

РЕЧЬ

· конкретна (ситуативное употребление, функционирование единиц, всегда конкретизирует, уточняет, определяет их)

ЯЗЫК

· сфера инвариантных стабильных единиц (фонема, морфема, граммема)

· консервативен (относительно устойчив, изменяется через речь)

РЕЧЬ

- область вариантных единиц (звук, морф)

· динамична (изменчива в гораздо большей степени, чем язык)

ЯЗЫК

Имеет уровневую организацию. Его единицы выступают в разных связях и зависимостях

РЕЧЬ

Речь представляет собой поток, цепь (устная – звуков, письменная – знаков).

ЯЗЫК

независим от ситуации и обстановки общения

РЕЧЬ

т.к. всегда имеет место в определенной ситуации речевого общения. Поэтому выражаемое в речи может быть неполным, что может восполнить контекст общения

ЯЗЫК И ОБЩЕСТВО.

Язык – это общественное явление: он принадлежит обществу и делает возможным взаимодействие между людьми.

1. Изменения в обществе влекут за собой изменения в языке. Пример – изменения русского языка после перестройки: проникновение в литературный язык значительного количества жаргонизмов и др.

2. Общество может сознательно влиять на язык. Необходимо учитывать, что человек способен сознательно повлиять на язык лишь в ограниченных сферах (установление норм языка, в частности реформы графики и орфографии, создание терминологий, языковая политика, создание искусственных языков). Пример – вопросы языковой политики (например, придание белорусскому и русскому языку статуса государственных языков в РБ или украинскому языку статуса единственного государственного языка в Украине).

В других сферах влияние на язык ограниченно или невозможно. Так, например, исключительно сложно для отдельного человека ввести в язык новое слово: робот (К. Чапек), лилипут (Дж. Свифт), бездарь (И. Северянин).

3. Язык отражает деление общества на группы.

Использование отдельных групп языковых единиц связано с социальным статусом говорящих: употребление ты - и Вы -форм как выражение социальной дистанции в русском. В Японии существуют отдельные правила речевого поведения для мужчин и женщин, а также сложная система показателей вежливости в целом.

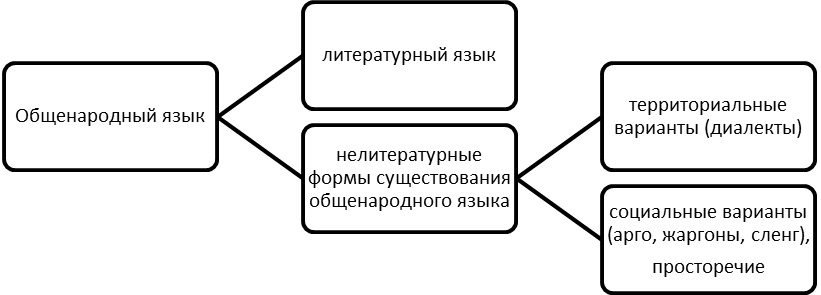

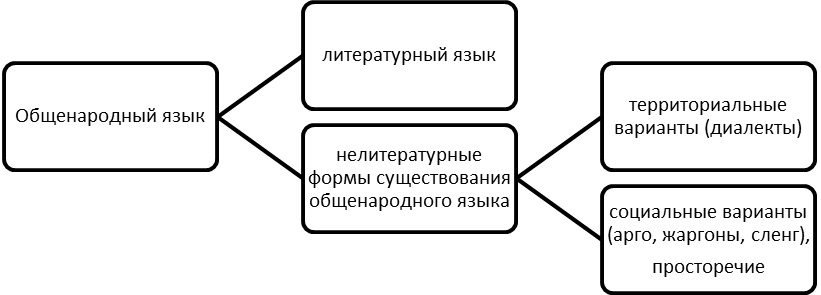

Язык обслуживает потребности всего общества, при этом общество неоднородно. Формы существования общенародного языка отражают структуру языкового коллектива:

Социальные варианты:

· Арго – тайный язык, создаваемый для того, чтобы сделать речь какой-либо социальной группы непонятной для посторонних (криминальное арго).

· Жаргон – особенности речи конкретной группы людей, обособленных по роду деятельности, хобби и т.д. (жаргон журналистов, музыкантов, геймеров и т.п.).

· Сленг (общий жаргон, интержаргон) – неформальные языковые единицы, которые не привязаны к какой-либо социальной группе и поэтому общепонятны.

Просторечие – ненормативные языковые единицы в речи городских жителей.

Литературный язык (языковой стандарт) – одна из форм существования общенародного языка, воспринимаемая как образцовая и используемая в большинстве коммуникативных ситуаций.

Свойства литературного языка:

§ Нормированность (известно, как надо говорить) и кодифицированность (нормы закреплены в специальных изданиях – словарях, грамматиках и справочниках).

§ Относительная стабильность и консервативность:

«Нормой признается то, что было, и отчасти то, что есть, но отнюдь не то, что будет. <…> Если бы литературное наречие изменялось быстро, то каждое поколение могло бы пользоваться лишь литературой своей да предшествовавшего поколения, много двух. Но при таких условиях не было бы и самой литературы, так как литература всякого поколения создается всей предшествующей литературой. Если бы Чехов уже не понимал Пушкина, то, вероятно, не было бы и Чехова» (А.М. Пешковский (1878-1933)).

§ Наддиалектность: объединяет жителей различных регионов.

§ Престижность: литературный язык – образцовая форма общенародного языка, уровень владения литературным языком, как правило, связывается с уровнем образования.

§ Полифункциональность: обслуживает различные сферы общественной жизни.

§ Стилистическая дифференциация.

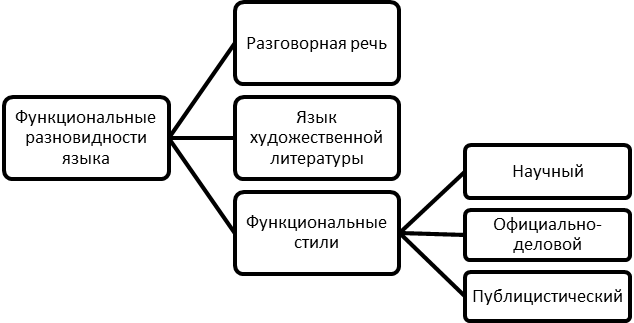

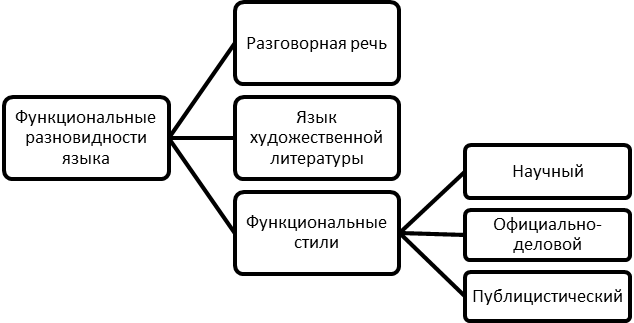

Классификация функциональных разновидностей языка Д.Н. Шмелева (1926-1993):

Функциональные разновидности языка различаются:

§ сферой использования языка (наука, искусство и т.д.),

§ основными целями общения (сообщить практическую информацию, воздействовать эстетически и т.д.),

§ языковыми особенностями.

Специфика разговорной речи: некодифицированный вариант языка, строится по своим специфическим законам (пропуск слов, нарушение грамматических норм и т.п.). Пример записи устной разговорной речи: Тут в этом году/ сын/ в… весной привёз такого… Он рыболов страстный сын/ он был на Ла… на-а этом… не Ладожском/ а Чудском озере/ ловил рыбу/ и оттуда привёз/ среди рыбы/ котёнка/ маленького чёрного котёнка// Причём я потом вот… когда этот котёнок… Его выкармливали/ из пипетки первые дни// А потом/ я-а/ поприсмотревшись к этому котёнку стал говорить что это очевидно помесь/ кошки и щуки такой был странный котёнок// Он кидался на каждого кто входил/ и терзал его//.

Специфика языка художественной литературы: могут использоваться не только единицы литературного языка, но и нелитературные элементы: диалектизмы, жаргонизмы и т.п., а также слова и выражения, сконструированные автором текста (окказионализмы).

Если литературный язык обслуживает несколько народов, то могут возникать территориальные варианты литературного языка (отличаются от диалектов обработанностью).

§ Британский и американский английский (брит. railway – амер. railroad; брит. underground - амер. subway);

Испанский – в Испании и Латинской Америке, португальский – в Португалии и в Бразилии и т.д.

ЯЗЫК И МЫШЛЕНИЕ.

1. Мышление – высшая форма познавательной деятельности.

2. Соотношение языка и мышления.

Мышление – это высшая форма отражения объективной действительности, направленная на понимание сущности окружающих явлений, на познание связей и отношений между явлениями.

Раздражимость

1. реакция организма только на то, что прямо и непосредственно влияет на существование и развитие организма:

2. Растения реагируют на влагу, температуру, свет.

3. Генетически обусловлено и поведение пчел (организация улья, распределение функций), но мышления нет. Умная пчела бьется о стекло.

Первая сигнальная система

Вторая форма отражения - это так называемая первая сигнальная система (термин русского физиолога И.П.Павлова). Животное существо реагирует не только на то, что отчего прямо зависит его существование и развитие, но и на сигналы о таких явлениях действительности, которые важны для жизнедеятельности.

Ø Окружающий мир непосредственно воздействует на наши органы чувств, от которых поступают сигналы в мозг. Такую сигнальную систему имеет не только человек, но и животные.

Ø Между чувственно воспринимаемым сигналом устанавливается прямая связь c необходимостью выполнить определенное действие:

Ø Животное реагирует на запах – сигнал о пище / об опасности (пожар).

Ø Это свойство благоприобретаемое (=условный рефлекс) – животное может приобрести реакцию, которая задумана человеком (дрессура):

Собака реагирует на команды Фас, Рядом – т.е. это условный рефлекс на данный комплекс звуков.

n Первая сигнальная система дает сознанию ощущения (отражение свойств объективной действительности, возникающие в результате их воздействия на органы чувств и нервные центры: зрительные, слуховые, обонятельные, осязательные ощущения; конкретные образы конкретных вещей), т.е. элементарные представления.

НО она не позволяет сформировать понятия, то есть отразить существенные стороны и признаки предметов и явлений.

Вторая сигнальная система

· Сознание может воспринимать окружающий мир опосредованно, через воздействие слов.

· Язык позволил человеку выйти за пределы непосредственных чувственных восприятий, являющихся для животных основным источником информации о действительности.

Что такое мышление?

· Мыслительные процессы совершаются в головном мозге человека, состоящем из двух полушарий.

· С правым полушарием связано чувственно-образное, конкретное мышление,

· С левым полушарием – абстрактное мышление. В левом полушарии расположены речевые зоны. Зона Брокá управляет устной речью человека. Зона Вéрнике связана с пониманием устной речи.

Наличие в мозге речевых зон обеспечивает существование в сознании человека мыслей, способных воплощаться в вербальной (словесной) форме (письменной, слуховой, моторной, звуковой),

Мысли, основанные на сочетаниях нейронов других зон мозга, могут выражаться не только в вербальной форме, но и, например, в виде комбинаций красок у художников, музыкальных звуков у композиторов, математических знаков у математиков и т.д.

Мышление – это высшая форма отражения объективной действительности, направленная на понимание сущности окружающих явлений, на познание связей и отношений между явлениями.

Заключается эта высшая форма в обобщенном и абстрагированном отражении действительности.

Обобщенность проявляется в том, что в мозге человека отражается не каждое конкретное явление, а род явлений. Формируется обобщенное представление о том, что такое ходить вообще, стол вообще, трамвай вообще.

Эти представления являются совокупностью некоторых общих признаков, необходимых для данного явления (трамвай - «вид транспорта», «электрическая машина», «движется по рельсам»).

Такая совокупность необходимых признаков должна существовать в сознании человека как единство, она не должна распадаться на отдельные признаки. Для этого нужна форма, в которой эти признаки отражены. Такой формой является слово.

Следовательно, обобщенное абстрагированное отражение действительности – мышление – возможно, как правило, на базе слов.

Мышление - это высшая форма познавательной деятельности человека – процесс отражения объективной действительности в понятиях, суждениях, умозаключениях.

Понятия, суждения, умозаключения – формы, единицы мышления.

Поняие – форма мышления, отражающая существенные свойства, связи и отношения предметов и явлений.

Суждеие – форма мышления, в которой что-либо утверждается или отрицается о существовании предметов, о связях между предметом и его свойствами или об отношениях между предметами.

Некоторые деревья являются хвойными деревьями.

Наглядно-образное мышление

n Связано с появлением второй сигнальной системы. Характеризуется созданием образа, в котором наиболее полно воссоздается все многообразие физических характеристик какого-либо явления. Образ связан с конкретными свойствами объекта, которые можно ощутить.

Техническое

n - необходимо для решения творческих задач технического характера, связано с пространственной ориентацией.

Вербальное (=словесно-логическое) мышление.

n Этот тип мышления связан с появлением понятия (понятие – информация о явлении в совокупности только существенных свойств).

Таким образом, мышление человека есть сложная совокупность различных видов мыслительной деятельности, постоянно сменяющих и дополняющих друг друга, нередко выступающих в синтезе, во взаимопереплетении.

Вербальное мышление – это один из типов человеческого мышление, хотя и важнейший

Доказательства связи

ü Язык человека неразрывно связан с работой мозга.

ü Мышление не может обойтись без языка.

ü Язык без мышления невозможен.

Отличия языка и мышления

n Язык материален в том смысле, что все его единицы (слова, сочетания слов, морфемы и т.д.) облечены в звуки.

n Мышление идеально. Мысль не имеет свойств материи – массы, вкуса, запаха, плотности и т.д.

n Целью мышления является получение новых знаний, их систематизация, познание сущности явлений. Мышление как деятельность обобщенного отображения действительности в сознании нуждается в постоянной опоре на слово и предложение. Мышление служит орудием выбора языковых единиц для построения речи. Мышление осуществляет контроль за построением речи.

n Язык служит для того, чтобы обмениваться сообщениями о действительности, различать эти явления.Язык выражает наши мысли и обеспечивает таким образом возможность постоянного обмена мыслями между членами коллектива.

Категории мышления

· понятие,

· суждение,

· умозаключение.

Категории языка

· слово

· предложение

· текст

n Одному понятию может соответствовать одно, два, три и множество слов.

n Одно понятие может выражаться многими словами и сочетаниями слов (синонимия).

n Многие слова соотносятся более чем с одним понятием (многозначные).

n Понятия чувственно нейтральны.

n Слова могут быть эмоционально окрашены, выражать наше личное отношение к реалиям

ФУНКЦИИ ЯЗЫКА

Функция языка – это его роль, назначение в обществе и в жизни человека.

Основные функции языка:

1. Коммуникативная: язык – это средство общения. Цели коммуникации разнообразны: передать информацию, т.е. сообщить некоторые значимые и доступные для понимания сведения (основная функция), оказать влияние на адресата, поделиться чувствами и т.д.

2. Когнитивная (лат. cognitio ‘знание, познание’): язык – это орудие мышления и познания.

По словам Л.С. Выготского (1896–1934), «мысль совершается в слове» (см. «Язык и мышление»).

В самом языке (в значениях слов, устойчивых выражений и т.д.), а также в текстах на языке хранится колоссальное количество информации. При этом необходимо учитывать, что в языке нередко отражаются архаичные или просто специфические представления о мире, отличные от научных: к примеру, давно известно, что земля вертится вокруг солнца, а мы говорим, что солнце всходит и заходит.

Коммуникативная и когнитивная функция взаимосвязаны: коммуникация – это обмен мыслями, а многие новые мысли в процессе коммуникации (в т.ч. в процессе чтения книг или восприятия произведений искусства – особые случаи коммуникации). Когнитивная деятельность происходит обычно в сотрудничестве с другими людьми: без других людей и знаний, накопленных в ходе развития человечества, отдельный индивид вряд ли способен на многое. В этом отношении человечество можно сравнить с муравьями: муравьи способны совершать достаточно сложные действия (успешно занимаются «животноводством», разводя тлей и т.п.), хотя мозг отдельно взятого муравья очень просто устроен.

Частные функции языка (выделяют отдельные аспекты коммуникативной и когнитивной функций):

1. Номинативная (назывная): при помощи языка человек дает названия важным для него объектам действительности. Номинация тесно связана с познанием, поэтому в частности появление новых предметов и понятий влечет за собой появление новых слов.

Для разных народов значимыми являются различные объекты (названия верблюдов в арабском). Лакуна – отсутствие в слова для обозначения того или иного понятия.

Примеры слов, для которых нет соответствий (лакуны) в русском языке:

· Ládramhaíola (ирландский) – день, проведенный впустую, хотя запланированный для множества дел.

· Gigil (тагальский, Филлипины) – непреодолимое желание ущипнуть или укусить любимого человека, вызванное переизбытком чувств.

2. Эмоционально-экспрессивная: при помощи языка человек выражает свое субъективно-психологическое отношение к тому, о чем он говорит (эмоции и т.д.). Междометия (oops, черт!) – особый класс слов, реализующий эмоционально-экспрессивную функцию.

3. Регулятивная: при помощи языка можно воздействовать на адресата: побудить его к какому-то действию или запретить ему что-либо делать, заставить ответить на вопрос и т.д. Ярко реализуется в рекламе, политике.

4. Фатическая: установление и поддержание контакта, «общение ради общения» (приветствие, прощание и другие средства речевого этикета, разговоры о погоде и т.п.).

5. Эстетическая: язык является материалом для искусства (в первую очередь – художественной литературы) и может оцениваться с эстетических позиций (как что-то прекрасное или, наоборот, безобразное).

6. Магическая (специфическая реализация регулятивной функции): при помощи языка человек вступает в коммуникацию с Богом, потусторонними силами и т.п. Пример: молитвы, заклинания.

7. Метаязыковая: язык используется для того, чтобы говорить о языке (например, узнавать значения слов, исправлять ошибки, отвечать на экзамене по языкознанию).

8. Этническая: язык объединяет нацию (разделение сербо-хорватского языка на сербский, хорватский и др.). Этническая функция является важной для белорусского языка в настоящее время: количество белорусов, считающих белорусский язык родным, значительно превышает количество белорусов, использующих белорусский язык в повседневном общении.

Понятие о семиотике

Семиотика (от греч. semeion ‘знак’) – наука о знаках и знаковых системах.

Знак – это материальный (доступный чувственному восприятию) объект, используемый для передачи информации. Признак знака – способность замещать какой-либо объект.

Знаковая система – набор однотипных знаков + правила их комбинирования.

Основные свойства знаков

1. Преднамеренный характер: знак намеренно используется для передачи какой-либо информации.

Некоторые ученые считают знаками объекты, непреднамеренно передающие какую-либо информацию (т.н. сигналы – например, положение тела указывает на психологическое состояние человека, следы на песке указывают на то, что здесь кто-то прошел), однако такой подход является очень субъективным: любой объект может быть интерпретирован как знак.

2. Двусторонний характер – у знака две стороны:

· план выражения (ПВ), означающее, форма – материальная сторона, которая воспринимается при помощи органов чувств;

· план содержания (ПС), означаемое, значение – информация, которую передает знак.

3. Конвенциональность: условная (по конвенции = договору) связь между ПВ и ПС.

4. Обусловленность: знак определяется через его отношение к другим знакам из той же системы.

Нулевой знак – знак с нулевым ПВ (значимое отсутствие ПВ при наличии ПС). Определяется по отношению к другим (ненулевым) знакам в системе.

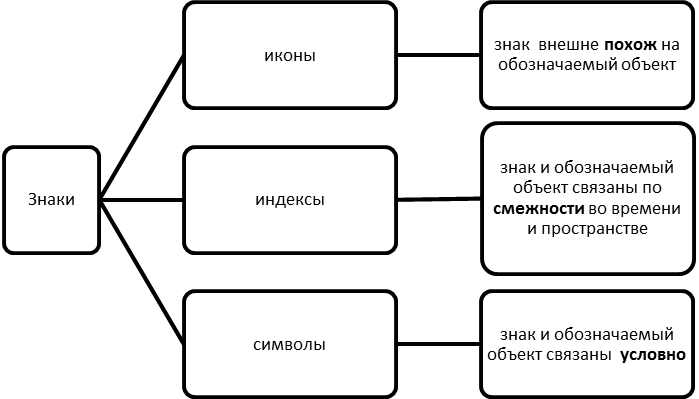

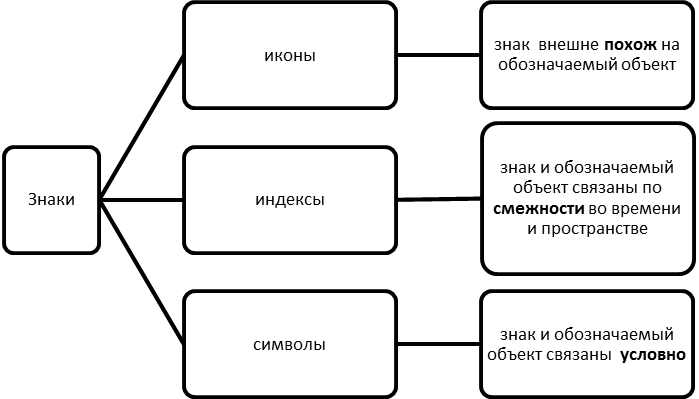

Типы знаков

Классификация Ч. Пирса (по характеру связи между знаком и объектом)

Языковой знак

Не любая единица языка – знак:

· Фонемы (единицы звукового строя языка)не знаки, т.к. не имеют значения (ПС). Это фигуры, из которых строится ПВ знака.

· Морфема не знак, т.к. не может употребляться самостоятельно для передачи какой-либо информации.

· Минимальный и типичный языковой знак – слово.

Свойства языкового знака

Языковой знак обладает всеми основными свойствами знаков:

· Преднамеренный характер: языковые знаки возникли, чтобы передавать какую-то информацию.

Это свойство не означает, что в реальной коммуникации все знаки всегда используются преднамеренно (так, междометия могут употребляться неосознанно).

· Двусторонний характер (см. «План выражения и план содержания языкового знака»).

· Конвенциональность = произвольность связи между знаком и объектом (эта связь определяется конвенцией носителей языка, а не тем, что последовательность звуков человек соответствует сущности человека и т.п.):

o один и тот же объект обозначается в разных языках при помощи разной последовательности звуков и букв:

o схожие последовательности звуков и букв обозначают разные объекты

Межъязыковые омонимы («ложные друзья переводчика»):

§ рус. живот – болг. живот ‘жизнь’,

§ пол. uroda ‘красота’ – рус. урод,

§ рус. черствый – чеш. čerstvý ‘свежий’.

· Обусловленность (см. «Значимость»).

Дополнительные свойства (есть не только у языковых знаков, но и у ряда других):

· Способность сочетаться с другими знаками.

· Обобщающий характер: слово «кот» обозначает множество различных котов, существующих в мире.

· Воспроизводимость: языковые единицы не строятся каждый раз заново, а воспроизводятся в готовом виде. Исключение – окказионализмы.

· Асимметрия (сформулировано С.О. Карцевским (1884–1955)): языковому знаку свойственно изменяться, при этом происходят сдвиги как в ПВ, так и в ПС:

· новый ПС начинает обозначаться уже существующим ПВ (возникает многозначность);

· ПС начинает обозначаться при помощи нового ПВ (возникает синонимия);

· Если и ПВ, и ПС расходятся, то происходит расщепление знака и возникает новый знак (омонимия).

«…знак сохраняет тождество самому себе, то есть остается той же самой единицей до тех пор, пока хотя бы одна его сторона остается неизменной. (Это – позволю себе еще одну не вполне научную параллель – как в семье: пока хоть один из супругов хранит верность брачным узам, семья худо-бедно сохраняется.)» (Б.Ю. Норман).

ПЛАН ВЫРАЖЕНИЯ И ПЛАН СОДЕРЖАНИЯ ЯЗЫКОВОГО ЗНАКА.

План выражения языкового знака

ПВ языковых знаков доступен для восприятия при помощи разных органов чувств: зрение, слух, осязание.

Материальной оболочкой языковых знаков могут быть:

1. Звуки (элементы фонетической системы);

2. Буквы и другие знаки (элементы графической системы);

3. Элементы вторичных систем: системы письма для слепых Брайля, ручной азбуки для глухонемых и др.

По Соссюру, «языковой знак связывает не вещь и имя, но понятие и акустический образ». В сознании человека ПВ знака представлен в виде образа – акустического, графического и др.

План содержания языкового знака

Аспекты плана содержания (значения):

·

Семантика – отношение знаков к другим знакам в системе.

· Синтактика – отношение знака к другим знакам в тексте (учет сочетаемости).

·

Сигматика – отношение знаков к действительности.

· Прагматика – отношение знаков к носителям языка.

Значимость языковых знаков

По Соссюру, «в языке нет ничего, кроме различий». Различия между языковыми единицами обнаруживаются при их сопоставлении. Мы понимаем значимость слова или грамматической единицы, если знаем их «соседей» по языковой системе.

· Чтобы четко определить значение слов, надо знать значение их синонимов.

· На основании сопоставления с другими знаками выделяются нулевые знаки.

· Разные языки – разные системы значимостей è Отсутствие точных эквивалентов у слов в разных языках è Любой перевод является неточным (в той или иной степени).

«Каждый язык проводит свои границы в аморфной массе мысли, по-разному располагает их... Это походит на одну и ту же горсть песка, которая принимает совершенно различные формы» (Луи Ельмслев).

· Разная значимость: рус. рука ≠ англ. hand, т.к. в англ. обязательно противопоставлены h and и arm.

· Разная значимость мн.ч.:

oв словенском и древнерусском языке есть двойственное число è мн. ч. > 2;

в русском – нет двойственного числа è мн. ч. ≥2

Части языка

ЯЗЫК

| ФОНЕТИКА

| ЛЕКСИКА

|

ГРАММАТИКА

|

| | | МОРФОЛОГИЯ

| СИНТАКСИС

|

ФОНЕТИКА (звуковой состав языка)

Является носителем информации, материальной базой, при помощи которой люди оформляют и передают мысли друг другу.

Это план выражения языка.

ЛЕКСИКА (словарный состав языка)

В лексике называется, закрепляется и различается вся информация (семантика) об обозначаемых явлениях, имеющаяся у данного социума, т.е. ее назначение - отражать действительность.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Ø минимальная единица языка, которая способна выполнять коммуникативную функцию (выражать мысль, то есть сообщать информацию).

Сегодня хорошая погода.

СЛОВО

Ø Минимальная номинативная единица языка

Ø Слово служит для называния и различения предметов, чтобы по названиям различать вещи.

Стол – стул

Стул – табурет, кресло.

МОРФЕМА

Ø Минимальная значимая единица языка, выполняющая словообразующую или формообразующую функцию.

-строи- + -тель- + -и

ФОНЕМА

Ø Минимальная единица звукового строя языка, которая выполняет смыслоразличительную функцию.

домик – томик

жар – шар

ЯЗЫКОВЫЕ УРОВНИ

· Уровень – это подсистема, одна из систем некоторой семиотики, имеющая свою единицу, которая связана с единицами других уровней иерархически (подчинение).

· Уровень языка - совокупность единиц языка, выполняющих одинаковую функцию и связанных с единицами других уровней иерархически

Акустический аспект

звуков речи определяется по тем же качествам, что и звук в природе вообще (Звук в природе изучает акустика). При таком подходе звук изучается с позиции слушающего: как звук воспринимается, как действует на слух воспринимающего. При этом изучаются акустические характеристики звуков (тон, сила, тембр, высота и т.п.).

Физические свойства звука

1) Высота (частота) – количество колебаний звучащего тела в единицу времени; измеряется в герцах; чем чаще колебания, тем выше звук

2) Сила (громкость) – амплитуда (размах) колебаний; измеряется децибелами; чем больше размах, тем громче звук

3) Тембр – соотношение основного тона и обертонов, возникающих в надгортанных полостях;

4) Долгота (длительность) – общее время звучания звука.

5) Степень соотношения тонов и шумов

Речевой аппарат

условно состоит из следующих частей:

1) органы дыхания (лёгкие, бронхи, трахея);

2) гортань с голосовыми связками;

3) надгортанные полости (рта, носа, глотки);

4) органы произношения (язык, губы –активные органы; нёбо, альвеолы, зубы – пассивные органы);

5) головной мозг и нервная система человека.

Звук в индоевропейских языках создается на выдохе. По ходу воздушной струи расположены следующие части речевого аппарата: легкие, бронхи, трахея, гортань, полость глотки, полость рта и полость носа.

В гортани находятся голосовые связки – мышечные выступы с двух сторон внутрь гортани. Они неподвижно соединены спереди в щитовидном хряще. Задними концами голосовые связки соединены с парой подвижных пирамидальных хрящей. Именно благодаря подвижности этих хрящей связки могут