Прокол грудной стенки выполняют в VII-VIII межреберье по задней подмышечной, или лопаточной линиям. В случае осумкования экссудата место введение иглы в плевральную полость определяют, руководствуясь результатами рентгенологического или ультразвукового исследования.

Техника проведения плевральной пункции:

1) Набираем в шприц новокаин 0,5%. Лучше всего взять сперва шприц 2-граммовый. И набрать его новокаином полностью.

Запомните: чем меньше площадь поршня шприца, тем менее болезненной будет плевральная пункция. Особенно это касается тех случаев, когда вы делаете плевральную пункцию у детей.

2) Прокалываем кожу и сразу начинаем медленно предпосылать новокаин, медленно надавливая на поршень шприца, также медленно продвигая иглу дальше – в мышцы и мягкие ткани грудной стенки.

Запомните: пункционную иглу вводят в намеченном межреберье, ориентируясь на верхний край ребра. Если вводить иглу по нижнему краю, то можно повредить межреберную артерию, а это очень опасно ввиду неостанавливающегося кровотечения из нее (рис. 2)

3) Чувствуем упругое сопротивление тканей, расположенных в области внутригрудной фасции. А в момент проникновения иглы в плевральную полость появляется чувство «свободного пространства».

4) Обратным движением поршня в шприц извлекают содержимое плевральной полости: кровь, гной, хилезный или иного вида экссудат. Эта первая - визуальная оценка результата плевральной пункции является важной в диагностическом отношении.

5) Меняем тонкую иглу от одноразового шприца, которым делали обезболивание, на более толстую, многоразовую, подсоединяем к ней через переходник шланг от электроотсоса и снова прокалываем грудную стенку по уже обезболенному месту. И откачиваем экссудат из плевральной полости с помощью отсоса.

Как правило, диагностическую пункцию переводят в лечебную процедуру, включающую полное удаление патологического содержимого, промывание плевральной полости антисептическими препаратами, введение антибиотиков, дренирование с присоединением системы для заготовки аутологичной крови в случаях гемоторакса.

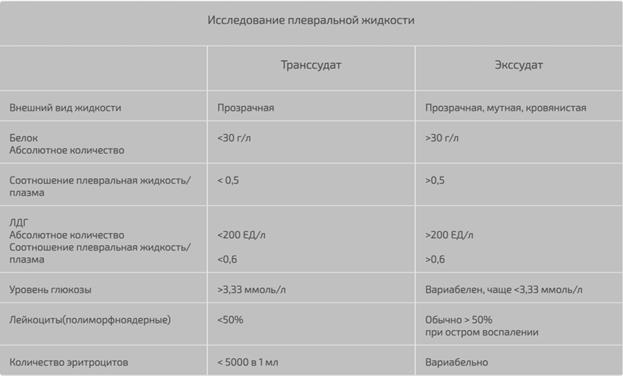

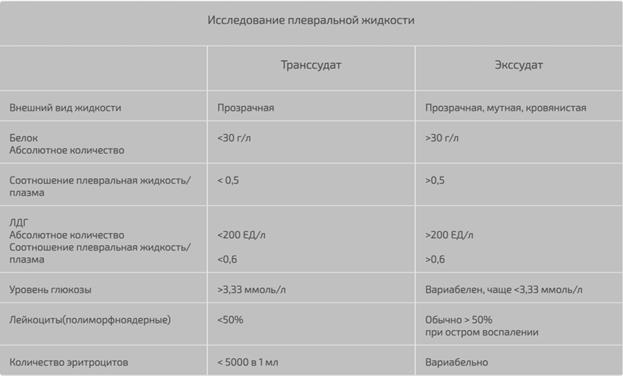

Для получения более полной, часто - исчерпывающей информации отдельные порции содержимого плевральной полости направляют с целью цитологического, биохимического, бактериологического и биологического изучения.

Следующий этап - исследование клеточного состава плевральной жидкости.

- Геморрагический экссудат содержит значительную примесь свежих и измененных эритроцитов.

- Присутствие нейтрофилов в плевральной жидкости, клеток, включающихся в реакцию на острое воспаление, характерно для пневмонии, поддиафрагмального абсцесса.

- Присутствие 6 - 10% эозинофилов достаточно для диагностики эозинофильного выпота. Эозинофильный экссудат может встречаться при пневмониях, диффузных заболеваниях соединительной ткани, глистных инвазиях, грибковых заболеваниях, травмах.

- Наибольшее число мезотелиальных клеток наблюдалось при инфаркте легкого, сердечный и почечной недостаточности. Макрофаги, базофилы и плазматические клетки, выявленные в плевральной жидкости, диагностического значения не имеют.

(Для крупозной пневмонии характерна стадийность развития болезни. Паталогоанатомы выделяют 4 стадии развития пневмонии. 1 стадия – стадия прилива или гиперемии. В это время нарушается проходимость капилляров в связи с развивающимся стазом крови. Длится эта стадия от 12 часов до 3 суток.

2 стадия – стадия красного опеченения, когда в просвет альвеол происходит пропотевание экссудата богатого фибрином и начинают проникать эритроциты. Экссудат вытесняет воздух из поражённых альвеол. Консистенция поражённой доли напоминает плотность печени. Доля лёгкого приобретает зернистый рисунок в зависимости от размеров альвеол. Длится эта стадия от 1 до 3 суток.

3 стадия – стадия серого опеченения. В это время прекращается диапедез эритроцитов. В альвеолы начинают проникать лейкоциты. Под влиянием ферментов лейкоцитов эритроциты распадаются. Их гемоглобин превращается в гемосидерин. Поражённая доля лёгкого приобретает серый цвет. Продолжительность этой стадии от 2 до 6 суток.

4 стадия – стадия разрешения. На этой стадии происходит растворение и разжижение фибрина под воздействием протеолитических ферментов лейкоцитов. Слущивается альвеолярный эпителий. Постепенно рассасывается экссудат. Восстанавливается воздушность альвеол поражённой доли лёгкого.)