Озерами называются котловины или впадины земной поверхности, заполненные водой и не имеющие прямого соединения с морем.

Размеры озер колеблются в весьма широком диапазоне. Согласно приведенному определению, к озерам могут быть отнесены и такие крупные водоемы, как Каспийское и Аральское моря, а также сравнительно небольшие временные скопления воды в понижениях местности, образующиеся, например, в период весеннего снеготаяния.

При изучении столь значительных по размеру водоемов, как Каспийское и Аральское моря, широкое применение находят приемы океанографических исследований; поэтому в целом изучением гидрологического режима этих водоемов занимаются океанографы.

Иногда, в отличие от текущих вод (рек), озера определяют как водоемы с замедленным стоком или с замедленным водообменом.

При наличии котловины образование озера произойдет в том случае, когда приток воды в это углубление будет превышать потери на фильтрацию и испарение.

Искусственно созданное озеро называется водохранилищем. Если водохранилище имеет небольшие размеры, его называют прудом. Иногда прудами называют мелководные естественные озера, на площади которых распространена водная растительность.

Типы озер по характеру котловин. Несмотря на большое разнообразие встречающихся в природе озер, среди них могут быть выделены определенные типы, имеющие сходство по ряду признаков.

Прежде всего можно выделить определенные типы озер в зависимости от условий образования озерного ложа.

По характеру котловин, послуживших основой для образования озера, можно выделить озера плотинные, или запрудные, котловинные и смешанные.

Плотинные озера образуются в том случае, когда долина перекрывается в каком-либо месте обвалом, ледником, наносамии т. п.; в эту группу входят и искусственные озера — водохранилища. Среди плотинных озер можно выделить речные, долинные и прибрежные.

Речные озерамогут возникать как временные образования в результате резкого снижения стока отдельных рек в сухое время года; в этом случае реки нередко обращаются в цепочку озер, лежащих в долине и отделенных друг от друга сухими участками русла. Другим типом речных озер являются так называемые пойменные озера. Этот тип озер непосредственно связан с процессом образования стариц, возникающих вследствие преграждения отдельных рукавов реки грядой наносов и образования рекой нового русла.

Долинные озерамогут возникать в горах от завалов. Озера завального происхождения образуются вследствие закупорки узкой долины продуктами разрушения их склонов.

Прибрежные озерабывают двух типов: лагуны и лиманы. Лагуны возникают в том случае, когда мелководные заливы, или бухты, отделяются от моря наносными песчано-глинистыми валами, или косами. Лиманы представляют собой затопленную морем устьевую часть долины.

Моренные озераобязаны своим происхождением деятельности ледников, особенно мощных ледниковых покровов четвертичного периода, которые погребали под собой огромные пространства. После отступления (таяния) и исчезновения такого ледникового щита на его месте остался обломочный материал, который переносил с собой ледник: глина, песок, щебень, крупные глыбы горных пород и т. д.

Большое скопление этого материала (так называемой морены) в одних местах и незначительное в других создает рельеф, отличающийся холмистостью, непрерывным и частым чередованием возвышенностей и понижений, причем понижения обычно бывают замкнутыми. Заполненные водой, они образуют моренные озера круглой или неправильной формы, со многими ответвлениями и заливами. В условиях моренного ландшафта немало озер, относящихся и к типу плотинных.

Каровые озеразанимают впадины, выработанные в ледниковое время совместной работой льда, фирна и морозного выветривания.

Карстовые озерапредставляют собой результат химической (растворяющей) деятельности подземных и поверхностных вод. Вынос растворенных веществ, а также тонких глинистых частиц (суффозия) может привести к образованию подземных пустот и оседанию кровли над этими пустотами, что обусловит появление воронок на поверхности земли; если эти воронки будут заполнены водой, на их месте возникнут карстовые озера.

Своеобразной разновидностью карстового типа озер являются термокарстовые озера, возникающие в результате заполнения водой углублений на поверхности земли, образующихся в областях развития вечной мерзлоты вследствие таяния подземных пластов или линз льда. Таяние этого льда не только способствует образованию озерной котловины, но и в значительной мере поставляет воду для заполнения котловины.

Дефляционные озерарасполагаются в котловинах, созданных в результате процесса выдувания, и в понижениях между барханами и дюнами.

Многие котловинные озера возникают в результате вулканических и тектонических процессов.

Тектонические процессы обусловливают появление котловин огромных размеров. Поэтому тектонические озераобычно глубоки. Примерами могут служить озера Иссык-Куль, Байкал, Севан и др.

Вулканические озеравозникают либо в кратере потухшего вулкана, либо в углублениях на поверхности лавового потока, образовавшихся при его застывании, либо в долине реки вследствие перегораживания ее потоком лавы.

Элементы озерного ложа и береговой области. Впадина, находящаяся на земле и наполненная водой, имеет закономерно построенный рельеф, отличающий ее от впадин, не занятых водой.

Первоначальная форма котловин изменяется под действием размыва как поверхностным стоком в озеро, так и волнением: склоны котловины выполаживаются, неровности рельефа дна сглаживаются, заполняясь отложениями, откосы берега приобретают устойчивый профиль.

Раздел озероведения, в котором рассматриваются закономерности, проявляющиеся в формировании рельефа озерных котловин, называется морфологией озер.

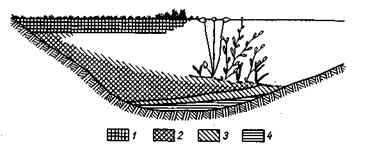

Озерная котловина от окружающей местности отграничена коренным берегом, образующим береговой склон, или яр; основание этого берега располагается на верхней границе воздействия озерной волны. Заканчивается коренной берег бровкой, или линией сопряжения склонов с поверхностью прилегающей местности. Часть котловины, заполненная водой до высоты максимального подъема уровня, называется озерным ложем, или озерной чашей.

В озерной котловине прежде всего можно выделить береговую и глубинные области.

В береговой области выделяют три зоны:

1) береговые склоны (яр)— часть озерного склона, окружающая озеро со всех сторон и неподвергающаяся воздействию волнового прибоя;

2) побережье — включает сухую часть, которая подвергается воздействию воды лишь при сильном волнении и в особенности при высоком стоянии воды, затопляемую, которая покрывается водой периодически — во время подъема уровня воды озера, и подводную, которая обычно лежит под поверхностью воды и, в отличие от более глубоких частей береговой области, подвергается воздействию волны при волнении;

3) береговая отмель — заканчивается подводным откосом, являющимся границей между склоном и дном озерного ложа; верхняя часть береговой отмели соответствует нижней границе воздействия на береговую область волнового прибоя.

Указанные зоны береговой области озерной котловины в схематическом виде показаны на рис. 37.

Рис. 37. Схема расчленения береговой области озерной котловины

Формирование озерного ложа под влиянием волнения и отложения наносов. Волнение, зависящее от силы ветра, глубины и размеров озера, воздействует в течение длительного периода на береговую область озерной котловины, разрушает слагающие ее горные породы и сносит размытый материал вниз по склонам и на дно озера. В результате этого увеличиваются размеры побережья и отмели размыва, одновременно с этим увеличивается площадь намыва и уменьшается за счет глубинной области озера.

Таким образом, озеро постепенно заносится благодаря действию волн. Степень интенсивности этого процесса, конечно, в значительной мере зависит от геологического состава пород, из которых сложен берег озера.

Однако каков бы ни был береговой материал, он под действием волн и выветривания превращается, в конце концов, в мелкий камень, гравий и песок.

Кроме волнения, на форму озерного ложа существенное влияние оказывает процесс поступления аллювиальных наносов, приносимых впадающими в озеро реками. Впадающие в озеро поверхностные водотоки размывают по пути своего следования грунты и выносят продукты размыва в озеро.

Помимо минеральных осадков, попадающих в озерное ложе в результате волнения или приносимых течением рек, озерная котловина заполняется и отложениями ила органического происхождения. Этот ил является продуктом процессов, происходящих в самом озере, и образуется в результате отмирания и последующего осаждения на дно взвешенных в воде микроскопических животных и растительных организмов (так называемого планктона), а также в результате отмирания прибрежной растительности, распадающейся после перегнивания на мельчайшие частицы, легко уносимые течениями на середину озера. Интенсивное развитие указанных организмов в течение теплого периода года, а отмирание в течение холодного обусловливает послойное отложение этих илов на дне озера, что позволяет по слоям определять возраст озера.

Зарастание озер. Количество минеральных осадков и органического ила на дне озера увеличивается с каждым годом, вследствие чего дно постепенно повышается.

В озерах с пологими берегами водно-болотные растения надвигаются на озеро с берегов, окаймляя зеркало воды широким зеленым кольцом.

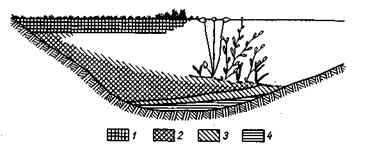

Для мелководных озер с пологими берегами можно выделить ряд поясов, закономерно сменяющихся от берегов к центру озера (рис. 38).

Рис. 38. Схема зарастания мелководных озер

1 — осоковый торф, 2 — тростниковый и камышовый торф, 3 — сапропелевый торф, 4 — сапропелит.

Иногда на мелеющих озерах можно наблюдать сплавины — островки растительности, оторванные от берегов или непосредственно примыкающие к минеральному берегу (рис. 39). Сначала эти сплавины образуют небольшие площади, затем по мере дальнейшего обмеления озера они разрастаются, соединяются с другими и покрывают озеро сплошным покровом болотной растительности из травяного и мохового ярусов. Эти образования известны под названием зыбуна.

Рис. 39. Схема зарастания глубокого озера путем образования сплавин

1 — торф сплавины; 2 — мутта, или пелоген; 3 — сапропелевый торф; 4 — сапропелит.

Географическое положение озера. Морфометрические характеристики. Важной характеристикой озера является его географическое положение (широта, долгота) и высота над уровнем моря.

Эти данные уже позволяют составить общее представление об основных чертах режима озера. Географическое положение озера в определенной мере отражает общие климатические особенности района, а высотное положение определяет также местные влияния климатических и других факторов на процессы, происходящие в озере.

При изучении озер и озерных котловин важно установить не только условия их образования, но и определить ряд числовых характеристик, дающих количественные представления об основныхэлементах озера и озерной котловины. Эти характеристики носят название морфометрических.

Площадь озера вычисляется двояко: либо вместе с площадью островов, либо отдельно площадь водной поверхности. Так как берега озер не отвесны, площадь водной поверхности (зеркала озера) изменяется при изменении уровня озера.

Длина озера — кратчайшее расстояние между двумя наиболее удаленными точками, расположенными на берегах озера, измеряемое по поверхности озера. Таким образом, эта линия будет прямой лишь в случае сравнительно простых очертаний озера; для извилистого озера эта линия, очевидно, может быть и не прямой, а состоять из отдельных отрезков прямых и кривых линий.

Ширина озера — различают наибольшую ширину, определяемую как наибольший поперечник (перпендикуляр) к линии длины озера, и среднюю ширину, представляющую отношение площади озера w к его длине L

Степень развития береговой линии оценивается коэффициентом извилистости т, вычисляемым как отношение длины береговой линии s к длине окружности круга, имеющего площадь, равную площади озера,

Широкое применение при оценке водных запасов озера имеет кривая изменения площади озера с глубиной, представляющая собой график связи площадей горизонтальных сечений озера и соответствующих им глубин, и кривая изменения объема озера в зависимости от его глубины.

На рис. 40 представлены кривые изменения площади и объема Онежского озера с глубиной. Такие кривые дают возможность определить площадь зеркала озера и объема воды для любого уровня. Эти величины необходимо знать при всех расчетах.

Объем воды в озере может быть определен по карте изобат, пользуясь «методом призм».

Средняя глубина озера равна отношению объема воды в озере к площади его зеркала.

Знание элементов, характеризующих форму озерной котловины, необходимо не только для того, чтобы понять основные закономерности режима озера, но и для решения ряда хозяйственных задач, связанных непосредственно с эксплуатацией озера. Например, при использовании озера в транспортных целях необходимо знать распределение глубин в пределах всей акватории и, в частности, в зоне береговой отмели. При регулировании стока вытекающих из озера рек необходимо иметь кривые зависимости объема воды и площадей озера от высоты стояния уровня. Для расчета элементов волн важно знать распределение глубин и ширин озера по различным направлениям и т. д.

Рис. 40. Кривые площадей и объемов Онежского озера

Из общего объема воды (около 28000 км3), заключенной в озерах СНГ, примерно 82 % (23000 км3) сосредоточено в оз. Байкал.